2008年12月06日

・上伊那広域ゴミ焼却場の環境調査

上伊那広域連合が建設を計画している『ごみ焼却場』を対象に、住民有志が研究に着手するようです。

上伊那広域連合が建設を計画している『ごみ焼却場』を対象に、住民有志が研究に着手するようです。『上伊那広域のゴミ焼却場を考える会』(代表:井上清人)が、7日に焼却場建設予定地の環境調査を始めます。

資料によると、煙と風船で風向きや滞留状態を確かめるそうです。

日時:12月7日 1回目 午前7:00 、 2回目 正午12:00 、 3回目 午後4:00

会場:焼却場用地候補地(森林組合裏の新山川合流点付近)

この会は、上伊那広域連合長(伊那市長)が差別している、地権者住民による自主学習組織です。

市長の言いなりになる自治会の枠に収まるのは良い住民で、独自に学習する意欲のある住民は目障りな存在だとしている。

行政が主催する学習会も大事ですが、行政に都合のよい情報に偏ってしまう傾向がある。

そこで、多面的な視点から観察するためには、住民の側に立った行政に都合の悪い情報も検証してみる必要がある。

「上伊那広域のゴミ焼却場を考える会」の考え方には、注目すべきところがある。

焼却場建設に当たって安全性を確保するためには、

①焼却ゴミの減量

②高い技術と管理

③排気の希釈

の三点が重要である。

この論点は、素直に納得できる。

なんでも反対の分からず屋の集団でないことは、この論点の確かさから推察できる。

今後は定期的に環境調査や生活実感のある地元住民の聞き取り調査も予定しているようだ。

今回の調査は、現地へ出向かなくても、周辺地域の住民ならば自宅から観察できる。

対象地区の方々は、予定されている時間になったら建設予定地周辺の空に着目してみるといい。

風がどうやって吹いているのか、実際に確かめるのはいいことだ。

初歩的な実験でも、やることによって次の展開が見えてくる。

できることなら行政も参加して知恵を寄せ合えればいいのだが、連合長の頑なな対応があるので、担当者も気安く住民に協力するわけにもいかないだろう。

トップが住民協働の本質を理解していないと、困るのは現場の職員だ。

2008年11月29日

・伊那市長のごり押しで住民差別

昨日は、リーダーシップ欠如の杉本・駒ヶ根市長を取り上げましたが、上伊那にはさらに困った市長がいます。

昨日は、リーダーシップ欠如の杉本・駒ヶ根市長を取り上げましたが、上伊那にはさらに困った市長がいます。小坂・伊那市長がそれです。

市民との対話を拒否する姿勢が目に余る。

もちろん都合のよい市民とは仲良く談話しますが、意見が合わないとなれば公共施設の利用を制限してまで阻止しようとします。

上伊那広域連合が建設を予定しているごみ焼却場では、その姿勢が顕著です。

地権者住民が独自に学習の機会を設けようとしても、会場として予約を申し込んだ公民館が受け入れに難色を示します。

ついには担当者が市民有志の自宅を訪れて、「会場の使用を遠慮してもらえないか」と圧力をかける。

市長の意向が働いていることは容易に想像できます。

さらに、有志の学習組織とは絶縁関係にあることを公式に表明しました。

昨日の伊那市議会一般質問で、「任意の学習会に市から講師を派遣する考えは無いのか」と質されると、

「区が認知しない学習会には講師を派遣しない」と答弁しました。

質問した市議からは「住民団体を差別していては理解が得られない」と批判されました。

市長の言い分は、「住民向けの説明会は地元の自治会を通じて開催している。それ以外は認めない」というものです。

都合の悪い情報を得ようとする学習会は阻止し、都合のよい情報だけを流す行政主導の説明会で住民の理解を狭めようとする。

住民との対話が大切な、迷惑施設の誘致でやってはいけない蛮行に打って出てしまいました。

用地選定に形の上だけでも市民参加の形をとり、科学的ではないけれど○×式からレベルアップした足し算式の評価方法を採用したり、伊那市なりに努力している様子は伺えます。

しかし、その努力が十分とは言いがたい。

結局は住民に市長の意向を押し付けるための免罪符として利用されてしまっているからです。

ごみ焼却場を押し付けられる住民にしてみれば、少しでも不安に感じることは徹底的に納得できるまで調べつくしたいとの思いがある。

一方の行政は、受け入れに支障となりそうな『雑音』をできる限り排除した、純粋培養の情報だけを提供したい。

押し付ける側の論理で理解が得られる問題ではありません。

受け入れざるを得ない住民の立場に立って、些細な不安も一緒になって取り除く、住民対話の謙虚な姿勢が解決の早道だと思います。

急がば回れですよ。

2008年10月22日

・リニアより飯田線の超高速化

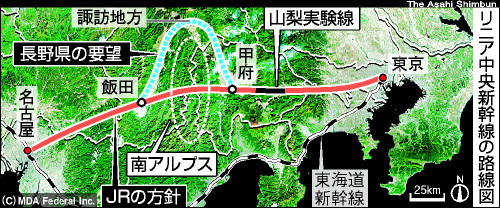

リニアの3ルートが正式に建設可能と発表されました。

リニアの3ルートが正式に建設可能と発表されました。本論の直線ルートとは別に、長野県のエゴによる迂回ルートが2案あるのが恥ずかしい。

そもそも、リニアが公共交通手段として不可欠なかどうかが怪しい。

環境破壊を考えれば、作らないに越したことはない。

だから、アルプスを貫こうが伊那谷を縦断しようが地域環境に甚大な悪影響を及ぼすことには変りがない。

長野県の中部地域では、地元の利益のために軌道を迂回させようとし、上伊那でもその恩恵に預かろうと欲に目がくらんだ財界人が声を上げています。

しかし、単線の飯田線の複線化もままならないほどに急峻なアルプスに挟まれた伊那谷に、あらたに広大な軌道を必要とするリニアを通すことができるのか疑問です。

今回、JR東海が可能だと報告したことは、飯田線の複線化の可能性も認めたことになる。

もちろん、コストの面から難しいのは理解できる。

地元として本当に欲しいのは、地域環境を大きく破壊するリニアではなく、飯田線の高速化です。

国家プロジェクトとしてリニア新幹線が必要だというなら、地域のエゴは無視してでも国全体の利益として作るべきではないでしょうか。

その際には、地域交通網整備として連結する鉄道も超高速化するのは当然です。

リニアが通れば地域が活性化すると思い込んでいる人たちは、新幹線の開通で在来線が廃れた地域を視察して研究したほうがいい。

夢物語に踊らされるだけでなく、弊害の危険性にも着目して、冷静に受け止めることが求められています。

実際は、利権が欲しいだけの自民党宮下一族を筆頭とした土木族が先頭に立った強欲がうごめいているだけなので、理屈など関係ないんですよね。

2008年08月12日

・ゴミ処理から、資源自給への転換

一昨日開催された、ごみ焼却場が安全な施設だと住民に知らせるための学習会。

一昨日開催された、ごみ焼却場が安全な施設だと住民に知らせるための学習会。具体的な危険も例に挙げて、危険な施設を安全に管理する方策の実際を示していたことは、安全神話を押し付ける行政の説明会とは一線を画していました。

講師の、住民への不安を取り除いてきた経験がよく発揮された良い講演だったと思います。

意味のあった学習会であることを前提にして、あえて苦言を呈したいと思います。

第一に、これからのゴミ処理体系として示された循環型社会とゴミとの関係があまりも不十分です。

ゴミ処理の現場からの見方なので仕方がない面もありますが、紹介された模式図は将来を展望したものではなく、現状の取り組みにとどまっています。

遅れている自治体からすればこれからのあり方を示されたと捉えるかもしれませんが、激変するであろう今後の5年後10年後を展望した資源循環の視点からは立ち遅れた内容でした。

ゴミを「減量」「再使用」「再資源化」の3Rで減らした後に焼却処分する考え方がこれからのあり方だとしましたが、現状の追認に過ぎません。

ゴミの組成から考えた資源としての世界的な需要の高まりからすると、こうした考え方では成り立たなくなります。

その典型的な例が日本のペットボトルリサイクルです。

自治体によって収集されたペットボトルを無料で引き取り、再資源化することを目指した日本のペットボトルリサイクルシステムは、ペット樹脂の国際的な価値高騰で入手が困難となり崩壊しています。

ゴミは公衆衛生の邪魔者だから排除するとの考え方が根底にあるままでは、ゴミの資源としての価値に気が付かず、取り扱いを誤ってゴミ資源利用後進国の汚名を返上できません。

ゴミはすべてが資源です。

資源小国の日本が、このほとんどを焼却して無効化してしまっているのはあまりにも『もったいない』

国策の間違いがここにはあるのですが、資源を買い入れ、価値を高めて海外に売り、その差益で資源を買い続けるとする日本の産業システムはまもなく破綻します。(すでに破綻の兆候が現れている)

国内はもとより、地域内で資源の循環をはかることで外部に資源を依存する割合を下げ自給率を上げる。

大量浪費が認められない地球温暖化防止からも、絶対に避けられない道筋です。

ごみ焼却の安全性を高めるための一番の取り組みは、ゴミの総量を減らすことです。

しかし、これまでにもゴミを減らそうとする努力してきましたが、その効果が目に見えて現れないのは、努力した本人に恩恵が直接返ってこないからです。

ゴミを徹底的に分別することでゴミが資源へと変化し、地域に資源として供給され、そこで生まれた利潤が供給者に還元されるシステムつくりが求められます。

ゴミの減量化を住民に押し付けるこれまでのやり方を見直し、消費者が地域内の資源の供給源となる新たな展開を目指すべきです。

駒ヶ根市長には、この提言を伝えてあります。

これなくして、2008年から12年の5年間でCO2のマイナス6%はあり得ません。

2020年のマイナス25%、2050年のマイナス50%を目指すためには、高効率社会を築き上げるほかに特効薬がありません。

国任せではない地方主権の地球環境対策として、一刻も早く体制を整え、先進地域として名乗りを上げることを上伊那全域の自治体に望みます。

家庭ごみ処理機に予算をつけた程度で満足しているようでは、「井の中の蛙、大海を知らず」の恥ずかしい田舎者です。

「できることをやる」これまでの消極的な姿勢から、やるべきことの可能性に挑戦する姿勢へと行政職員の意識を変えなければなりません。

市民協働のまちづくりとは、井の中で守りに入る公務員を荒海に引っ張り出すことから始まると思います。

2008年08月11日

・ゴミ焼却の安全性は伝わったか

上伊那広域で計画されているごみ焼却場の学習会が開かれました。

上伊那広域で計画されているごみ焼却場の学習会が開かれました。焼却場建設予定地周辺の住民の不安を取り除くための開催です。

講師は焼却場が安全であることを中心に説明します。

さすがに専門家だけあって、『安全な施設』だと強調するだけの行政の説明とは異なり、具体的な危険性を例に『安全対策』で対処している施設について解説します。

『安全な施設』と『安全性を高めた施設』

この違いが説明できていないから行政と住民の軋轢が生じている。

昨日の学習会では、遠まわしながらこの点に触れていたことは評価できると思います。

ただし、物足りない部分もありました。

焼却場で発生するダイオキシンは、フィルターで除去されるので通常時は心配ないが、除去された煤塵(ばいじん)には高濃度のダイオキシンが含まれるので安定的な管理が求められる。

焼却場の安全を語ることが主だったためもあり、焼却場から持ち出された危険物がどのように管理されるのかについては一般的な基準が示されたにとどまり、将来的な処分の道筋が示されることはなかった。

ゴミ処理の問題点は、目の前から消えてしまえば安心する『他人任せ』が根本にある。

・ゴミステーションに持ち込めば運ばれて無くなる。

・焼却場で燃やして無くなる

・焼却場で発生したダイオキシンも運ばれて無くなる

目の前から見えなくなることで『無くなる』と錯覚するが、移動したり変化したりしただけで物質としての存在は保持されたまま。

企業の研究所にいた時に、懇意にしていた上級研究員に言われた言葉を思い出します。

「探し物が見つからないときに『無くなった』とは絶対に言うな」

「物質が消滅する時には膨大なエネルギーが放出されるのだから、物が無くなることは実生活ではあり得ない」

「『見えなくなった』のだから探せば見つかる」

ゴミを見る目にも共通する間違いを指摘した、研究者らしいものの見方で大切です。

ゴミを安全に焼却すれば公衆衛生が確保される。

昨日の学習会の骨子です。

しかし、本当の意味の公衆衛生から考えると、ゴミの成分は大気中に拡散したり、危険性を濃縮して別の場所で厳重な管理されるだけで、無くなったり減ったりしているわけではない。

こういった面から、明日も考えてみたいと思います。

2008年07月23日

・ゴミ処理問題の解決は一緒に勉強

21日夜、上伊那広域連合の新ごみ処理施設建設計画で、建設候補地の隣接区に対する初めての説明会が同市富県貝沼区の貝沼麦大豆等生産振興センターで開かれました。

21日夜、上伊那広域連合の新ごみ処理施設建設計画で、建設候補地の隣接区に対する初めての説明会が同市富県貝沼区の貝沼麦大豆等生産振興センターで開かれました。報道によると、「市の担当者が出向いて説明するのだが、住民側の形相は親のかたきを迎え討つかのごとくだ。」というのだから、相互の信頼に基づいて建設的な意見交換ができていない。

その理由は、行政と住民側の双方にあると思います。

行政側は「絶対に必要な施設だからなんとしてでも建設しなければならない」と、建設容認を前提に話を進める。

さらに、「安全」だからと安心を押し付ける。

住民側は、不安が先行しているから、安心を突きつけられても信頼できない。

住民の不安を取り除くためには、安全であるという前提が行政側から出たものであり、住民側の認識に立っていないことを知るべきです。

絶対の安全などなく、行政側が許容されるとしたリスクの範囲内で安全が確保されているのだということを、住民が理解するにはどうしたらいいかを考える必要があります。

住民も、「焼却施設は猛毒を出す」と決め付けてかかるのではなく、煙突から出る有害物質は現在の環境レベルでは、どの程度の位置づけに相当するのかを知り、環境リスクを判断する学習が必要です。

行政と住民の相互に必要なのは話し合いではなくて、一緒に環境リスクについて学習することです。

行政側は、環境リスクについて「知ったつもりになっている」が本質を理解していない。

住民側は、環境リスクという相対的な価値観の判断に慣れていない。

どちらも、「環境リスク学」を基本から教えてもらわないと、いつまでたっても自分の殻を脱しきれず、相互理解の道は閉ざされたままです。

建設に前向きな住民も、「土地が高く売れるから」といった拝金主義は言うに及ばず、

「温泉施設ができる」

「道路が良くなる」

などの『オマケ』に目がくらむことなく、地域の将来(子供や孫の世代の利益)の価値判断が求められます。

『ゴミ処理』を取り巻く環境は、ここ数年で劇的な変化が予想されます。

地球温暖化はもとより、食糧自給、産業構造の変化、国際的安全保障、これらすべてにゴミ処理がが深くかかわってきます。

今の、「浅はかな認識」で行政と住民が張り合っても何も生み出しません。

まずは、お互いが協力して「ゴミ資源の置かれた今」を知ることから始めようではありませんか。

2008年05月30日

・地域のエネルギー資源を捨てずに

上伊那のごみを焼却する施設の建設候補地が近く決定します。

上伊那のごみを焼却する施設の建設候補地が近く決定します。伊那市に建設することは、ほぼ確定しているようですが、用地の絞込みの段階では地元の強い反対もあり、今後の紆余曲折が考えられます。

一見すると民主的な手法で進められている今回の論議も、点数化していることがすなわち科学的とは至らない問題点を含んでいます。

さらに、問題なのは、建設されようとしている施設があくまでも「ごみ焼却」を念頭の置いていることです。

時代を先取りするセンスを取り入れるならば、「ゴミ」という固定概念から解き放たれ『エネルギー資源』の活用施設の建設へと、視点を変えることが可能となります。

ゴミを減らす努力がもっとも必要ですが、市民一人一人の意識が低い現状では「ごみゼロ」はまだ先の目標とせざるを得ません。

近い将来にはゴミはなくなり、資源の二次利用方法として社会に受け入れられる日が来ると思いますが、それまでの”つなぎ”も必要です。

単なるごみ焼却施設でなく、次代へのつなぎに相応しいテクノロジーを取り入れるとしたら・・・。

ヒントになる技術はすでに実用化されています。

バイオマス発電施設を公開──国内最大規模

現在のように一次利用で終えたら「ゴミ」とされる社会から、このような資源の二次利用施設との連携を考慮した社会へとスムーズに移行させることが求められていると思います。

ごみ焼却場に隣接して廃熱利用の温水プールを作ったから二次利用だといって勘違いしているものも多く見受けられます。

処理施設のエネルギーが余っているからつくり足した温水施設と、エネルギー需要がある施設に隣接して処理施設を作るのでは、違いがはっきりしないかもしれませんが、効果はまったく違います。

上伊那に建設が予定されているごみ焼却施設が作り出すエネルギーを効率的に利用できる施設が伊那市にあります。

しかし、その場所は建設予定地から意図的に排除されました。

用地選定委員でもある伊那市議の強い意向が働いています。

「自分の地元には絶対持って来させない」

もっとも適切な場所に施設を作るとの理念は、最初からゆがめられています。

そもそも、市民主体となるはずの用地選定委員会で市議が1/3を占めていることが、伊那市以外の一般常識からすれば異常です。

市議会の力で用地を決定しても、市議会の責任で決定したことにはならないのですから、責任逃れの方策としては良く考えられていると感服します。