2008年12月31日

・年末は大忙し

年末は家中の大掃除と、設備の総点検で大忙し。

年末は家中の大掃除と、設備の総点検で大忙し。女性陣はおせち料理を作りつつ、大掃除に専念。

男性陣といってもわたし一人ですが、家中の建具のたてつけ、家具金物への注油、コンセントのほこり除去など、これまた猫の手も借りたいくらい。

中でもコンセントのほこり除去は、火災予防としても重要です。

留守宅で火災が発生する原因の第一は漏電で、コンセントプラグにたまった埃が発火することが多いそうです。

差し込んだままになっているプラグの刃に埃がまたがって導電して火が出るらしい。

家中のコンセントを抜き差し、掃除して回ります。

次に動きや、立て付けの悪くなった建具の調整です。

隙間が生じた障子や襖は、下端を削って隙間をなくす。

戸車がついているガラス戸は戸車に注油するとともに、戸車の取り付け高さを変えて隙間がなくなるように調整します。

注油といえば、動きが渋くなったドアノブも分解して油を差します。

ついでにキコキコ音がするようになった蝶番にも油を。

機械ものと違って油が残っていると生活で手が汚れてしまうので拭き取りには気を使います。

暖かい日中には、帰省で活躍する車の手入れ。

タイヤの空気圧は適正値に。

また、豪雪地域を抜けるのでワイパーが硬くなっていたりすると視界不良で困る。

ウィンドウォッシャー液も凍結しないようにたっぷりと原液を入れる。

やり残したことはないかな・・・。

心配しつつも今年も今日で終わりです。

みなさん、来年もよろしくお願いします!!

良いお年を。

2008年12月30日

・原発に沸いた町に消えた炭鉱の影

原子力発電所による被害は、放射能によるものだけに限りません。

原子力発電所による被害は、放射能によるものだけに限りません。誘致した自治体に一時の夢を与える反面、奈落の底にも突き落とす。

刈羽原発のある新潟県柏崎が、その典型的な財政破綻に見舞われています。

柏崎市はかつて、「裕福な自治体」だった。

全盛期は95年度。柏崎刈羽原発の1~5号機で運転が始まり、6、7号機も建設が進んだ結果、巨額な電源三法交付金が流れ込み、公共施設が次々と建った。

1万5千人を収容できる球場に、プラネタリウムを備える博物館、国際級のインドア大会が開ける総合体育館、郷土玩具を集めた柏崎コレクションビレッジ、県立図書館の2倍以上の利用者数を誇る図書館など。

市が新潟工科大に設置経費として30億円を寄付したのも95年度。

「夕張のテーマパークとは違い、必要な施設。ただ、電源三法交付金がなければ、未来永劫(えいごう)できなかったかも知れない」と市財政課職員は言ったそうだが・・・。

ところが、95年を過ぎると、財政は徐々に下降曲線をたどり始める。

最大の原因は固定資産税の減少であり、95年度には約127億円だった原発の固定資産税収入は、減価償却によって毎年約5億円ずつ下がり続け、13年度には約31億円にまで落ち込む見通し。

そこへとどめを刺したのが震災です。

震災後、市は復旧費用として400億9千万円の補正予算を組んだが、07年度の当初予算465億9千万円に匹敵する出費を余儀なくされた。

国や県からの補助では賄えないため、75億円分の地方債を発行するのに加え、国の財政融資資金から約130億円の借り入れが必要になるとみられている。

借金が増えた一方で、歳入は大幅に減った。

最も影響が大きいのが原発の停止。

原子炉が動かず、新たな核燃料が装填されないため、県を通じて市に配分されるはずの核燃料税の約5億円が消えてしまった。

さらに、東京電力が28年ぶりに赤字に転落する見通しになったことで、昨年度は4億円納税されていた東電からの市税の法人税割も入らなくなる。

07年度当初の同税収入の見通しは約17億6千万円だから、市はその約4分の1を失うことになった。

電源三法交付金で作った施設の存在が市財政を圧迫し始めている。

これらの施設の維持管理費のために、市は毎年、一般会計の15%前後を支出しているからです。

多額のお金をばら撒いて、原発バブルを引き起こして善悪の見境をなくさせ、夢見心地で原発の恩恵に浸ったのもつかの間。

バブルがはじけ始めると一気に現実の厳しさに直面し、富裕自治体から財政再建団体へ転落してしまう。

自然災害に弱い原発の新たな一面が垣間見られる。

原発を持つ町に炭鉱の町の歴史が重なって見える。

栄華の後に待つものは・・・。

柏崎の財政職員は「夕張とは違う--。」と言ったが、待ち受ける運命は同じだと思います。

今だけが良ければそれで好い。

原子力というエネルギーと、それがもたらす影響は、すべて一過性であって、将来に多大な禍根を残す運命にある。

2008年12月29日

・核の悪循環で信州の電力を供給

フランスで製造したプルサーマル用のプルトニウム・ウラン混合酸化物(MOX)燃料を、九州、四国、中部の各電力会社が来年前半に海上輸送し、4-6月の間に日本に到着する計画を立てたことが報道されました。

MOXとは使用済み核燃料の再処理をフランスに委託、取り出したプルトニウムをウランと混ぜた燃料集合体。

原子力発電の廃棄物は、それ自体が現代の技術では安全に処理できずに、『埋めて隠す』ことしかできない。

分離したプルトニウムをウラン濃縮の過程で生じた劣化ウランと混ぜてMOX燃料を作ることから、最終的には非常に取り扱いにくい使用済みMOX燃料が生じる。

MOX燃料を作る過程から生じるゴミのような「MOX燃料スクラップ」という廃棄物も生まれる。そして、分離プルトニウムの1部を使わず、そのまま廃棄物として処理するのでこれも廃棄物に含まれる。

MOX燃料が引き起こす核廃棄物の負の連鎖で、さらに深刻な核汚染にさらされてしまう。

温暖化防止に原子力発電が役立っているとの国を挙げてのプロパガンダに、多くの日本国民が洗脳されて来ていることを思うと、事態はより危機的な状況になっていると思います。

janjanニュースに詳しく解説されているので、ご覧いただこう。

*プルトニウムには「全く価値がない」、市場的には「マイナスの価値」-仏の核エネルギーコンサルタント、マイケル・シュナイダー氏語る(上)

核燃料再処理でつくるプルトニウムは、高速増殖炉で使う見通しが立っていない。再処理はフランスで大量の廃棄物を生み出している。廃棄物の一部は環境へ、放射能としてガスや液体の形で放出され、人々の健康を損ねている。フランスの核エネルギーコンサルタント、マイケル・シュナイダー氏が来日し、フランスの再処理の現状を批判しつつ、日本の政策に警鐘を鳴らした。

高レベル廃棄物のガラス固化体づくり試験に失敗を繰り返す、六ヶ所再処理工場のアクティブ試験。高速増殖炉「もんじゅ」も長期停止による機器の腐食で、再開は危険との声が高まってきた。危険なプルトニウムを軸にした核燃料サイクル政策の実用化に巨額の資金が投じられて久しい。

原子力大国と言われるフランスも核燃料サイクル政策を進め、六ヶ所再処理工場にはフランスの技術が導入され日本のお手本となってきた。ところが、そのフランスで再処理して蓄えたプルトニウムを、驚くべきことに、今やフランスの電力公社は「全く価値のない物質」と見なしていると、フランスの核エネルギーコンサルタント、マイケル・シュナイダー氏は再処理問題に関する講演で語った(『ラ・アーグ再処理工場最新情報』11月11日東京・総評会館)。

シュナイダー氏によると、「日本政府が六ヶ所で建設している再処理工場は、稼働する結果としてそこから生まれる物質は、その価値が全くなく、むしろ市場的な価値としてはマイナスとなる物質を生産しようとしています。2兆円もの資金を投じ、マイナスの市場価値しかないものを生産しようとしていることは非常にユニークです」と語るとともに、「核燃料サイクルから放出される放射能は世界的な被曝に非常に大きな影響を及ぼすので、決して笑えるような状況ではない」と話し、世界的にも看過し得ない問題であることに真剣な考察を私たちに促した。

フランスには現在58基の原子炉(軽水炉)が稼働しており、もう一つが高速増殖炉フェニックスである。フェニックスは研究炉として延命していたが来年停止する予定だ。フランスで最も古い原子炉で、高速増殖炉の技術はその合理性がないことが実証され、閉鎖されるべきとものと考えられた結果だ。「日本では『もんじゅ』が稼働を予定されており、この技術を今から使い始めようとしている人達がいることは非常に興味深い」とシュナイダーさんは言う。

**核の連鎖、プルサーマルが大量の核廃棄物を生む

軽水炉に、プルトニウムとウランを混ぜたMOX燃料を使う原子炉が、フランスでは22基稼働しているという。日本のプルサーマル用MOX燃料も、日本からフランスに運んだ使用済み核燃料を再処理したプルトニウムで、フランスで製造されている。

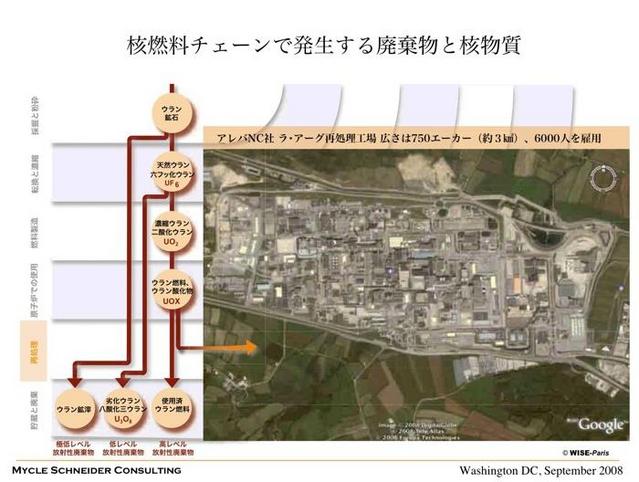

フランスでは国策会社アレバNCという世界最大の核燃料企業が、ウラン採掘から核燃料サイクルのすべてを担っているが、実際にはきれいなサイクルとして循環しているわけではない。そこではMOX燃料のための再処理とプルサーマルによる核の連鎖によって、大量の廃棄物が生み出され、経済性や人々の健康の安全が損なわれている問題が起きている。

**再処理の工程からは多様な核廃棄物が生じる

さらに使用済み核燃料の再処理からは、ガラス固化体、構造材、再処理の3つの形で廃棄物が生まれる(下図の橙色の部分)。しかし本当はもっと複雑で、分離したプルトニウムをウラン濃縮の過程で生じた劣化ウランと混ぜてMOX燃料を作ることから、最終的には非常に取り扱いにくい使用済みMOX燃料が生じる。MOX燃料を作る過程から生じるゴミのような「MOX燃料スクラップ」という廃棄物も生まれる。そして、分離プルトニウムの1部を使わず、そのまま廃棄物として処理するのでこれも廃棄物に含まれる。

さらに複雑なことは,使用済み燃料からは再処理ウランが回収され、転換されてもう1度濃縮ウランになり燃料が作られ、最終的に使用済みの再処理濃縮ウランが残る。回収ウランから再濃縮されたウラン燃料は非常に少量でフランスでは2つの原子炉でしか使われておらず、再処理ウランの大部分が廃棄物としてロシアへ送られている。再処理されたウランが濃縮される過程では、さらに劣化ウランが生じるなど、実に様々な廃棄物が生じるのである。

こうした廃棄物に加え、それぞれの施設が操業することで生まれる廃棄物がある。放射能に汚染された服や交換された機器などで、工場や施設が操業することによって生まれる廃棄物が数多くあるのだ。そしてこの工程ごとの施設1つ1つが最終的には解体されなければならずここからも解体廃棄物が生まれる。

巨大なラ・アーグ再処理工場は最終的には解体されなければならず、また大量の廃棄物が発生するのである。そして、「廃棄物の一部は環境へ、放射能としてガスや液体の形で放出されるものがある」シュナイダーさんは言う。

2008/11/29

**特集・原発を考える

プルトニウムには「全く価値がない」、市場的には「マイナスの価値」-仏の核エネルギーコンサルタント、マイケル・シュナイダー氏語る(上)-JanJanニュース

核燃料再処理からの放射能放出は、すでに大気中核実験の100倍にものぼる-仏の核エネルギーコンサルタント、マイケル・シュナイダー氏語る(下)-JanJanニュース

2008年12月28日

・餅つき

今日は餅つき。

今日は餅つき。毎年何がしかのトラブルに見舞われて上手につけないうちの餅。

今年はどんなトラブルが待っているのやら。

トラブルに備えて秘密兵器を作りました。

鉄の釜とアルミの蒸篭(せいろ)の隙間から蒸気が漏れて、これまでうまく蒸しあがらないことがしばしば。

そこで、昨日思い立ち、イチイをくり抜いてアダプターを作りました。

15mmほど掘り込んで釜と蒸篭のふちをはめ込んだので、かなり改善されるのでは。

ところが火を入れてみると、隙間から蒸気が漏れてきます。

綿の紐を詰め込んでみたらピタッと止まりました。

これで45分ほど蒸し上げます。

蒸けあがったもち米を臼に入れ、まず最初に「こづき(小搗き)」。

臼の回りをぐるぐる回りながら杵の先に体重をかけてもち米を押し潰していく。

ひと通り押しつぶせたら杵を高く振り上げてペッタンペッタン。

取り手は外側から中へと、うまく搗けていない部分を真ん中にまとめるようにして餅を反し、搗き手は常に餅の真ん中に杵を振り下ろすようにする。

取り手は外側から中へと、うまく搗けていない部分を真ん中にまとめるようにして餅を反し、搗き手は常に餅の真ん中に杵を振り下ろすようにする。伸しは厚さ定規を使って均一に、かつ四角に仕上げる。

ビニールの米袋に入れてやると、打ち粉が要らずにかびにくいらしいが、ちょうどよいビニール袋がないので今年も伝統的なやり方です。

全部で三升つきました。

2008年12月27日

・リニアを迂回させると1兆円

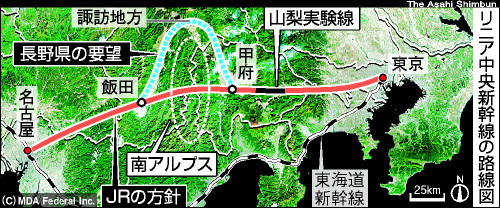

JR東海の「リニア中央新幹線」整備計画で、JR東海の松本正之社長が26日、村井仁知事を訪ねました。

JR東海の「リニア中央新幹線」整備計画で、JR東海の松本正之社長が26日、村井仁知事を訪ねました。国土交通省から着工の前提となる輸送需要など4項目調査の指示を受けたことを報告し、ルートや中間駅などについて地元調整に対する協力を求めたという。

長野県の一部がごり押しする迂回ルートと、日本全国で当たり前とする直線ルートのせめぎあいが始まりました。

時を同じくして、JR東海の葛西敬之会長は26日、日本記者クラブで講演し、同社が東京-名古屋間で2025年の開業を目指すリニア中央新幹線について、中間駅は沿線の各県に1駅ずつ設けることが適当との考えを明らかにしました。

中間駅があると所要時間が1駅あたり5分増え、東京-名古屋が直行の最短40分に対し、1時間に延びるという。

これについて同会長は、「2系統の列車を考えることも可能だ」と述べ、直行と各駅停車の両方を運転すればよいとした。

東京-山梨-長野-岐阜-愛知の五都県に駅が設置されることになる。

東京駅と名古屋駅(愛知)は、始発と終着だから当然として、途中駅の位置が問題となるでしょう。

長野県も一駅となれば県内が大騒動になるのは必然です。

常識的に考えれば飯田駅が順当ですが、上伊那の利権集団が黙っているとは思えません。

諏訪にも伊那にも駅が欲しいと我がままを言い放題の彼らですから、所要時間の遅れなどはお構いなしで駅の設置に向けてあらゆる行動を起こすと思われます。

しかし、駅の設置は地元負担が原則です。

迂回ルートを主張すれば直線ルートに比べて50-60キロは伸び、1兆円近く増える工事費の負担も求められるかもしれない。

200億~300億円とされる駅の建設を三駅もやってしまったら、長野県の負担は最大で1兆1000億円。

自治体の財政が逼迫している今、県が抱える借金(1兆6000億円)に匹敵する新たな出費に応えられるわけがない。

上伊那でリニアを迂回させようとしているバカな人たちは、自分たちの儲け話にばかり眼が行っていて、社会負担には知らん振り。

良識ある上伊那住民は、無駄な出費を強いられて利権集団だけが得をする迂回ルートの誘いに乗せられないようにしましょう。

長野県民全員が一人当たり50万円を負担して、上伊那に駅を作る価値があると思いますか?

18:33 記事訂正

2008年12月26日

・インフルエンザにナガイモが効く

ナガイモがスーパーの店頭から姿を消す日が近いかもしれない。

ナガイモがスーパーの店頭から姿を消す日が近いかもしれない。つい先ごろ、朝バナナダイエットでバナナが店先からなくなってしまったが、次はナガイモか。

ナガイモに含まれるタンパク質にインフルエンザウイルスの感染を抑制する働きがある、という研究成果が発表され、長いも業界に衝撃が走りました。

研究は青森県環境保健センター、県工業総合研究センター、弘前大が合同で進めたもの。

ウイルス抑制の働きがあるのは、ナガイモに含まれるタンパク質「ディオスコリン」。

ナガイモの抽出液で動物細胞への感染を調べた結果、Aソ連型、A香港型、B型のいずれにも感染しなかったという。

感染抑制機能は煮沸すると失われるようなので、生でおろしでいただくか、刺身にして醤油をかけていただこうかな。

煮沸するほどの熱を加えなければ、とろろ汁もいけそうだ。

うまくて栄養があり、インフルエンザにも効果があるとなれば、今年の冬は長いもが引っ張りだこになる可能性が高い。

ただし、臨床実験も済んでいないので、弘前大の加藤陽治副学長は「滋養強壮に効くとされるナガイモがインフルエンザに効果があると分かったのは素晴らしいことだが、さらに多様な研究が必要だ」と話している。

まあ、薬と違って副作用の心配がないんだから、予防接種するつもりでどんどん食べようかな。

2008年12月25日

・上伊那にリニアを通すと大変だ

長野県のごく一部の穀潰し(ごくつぶし)たちが、ごねているリニア新幹線のルート問題が、新たな動きを見せ始めました。

長野県のごく一部の穀潰し(ごくつぶし)たちが、ごねているリニア新幹線のルート問題が、新たな動きを見せ始めました。国土交通省は24日、輸送力、技術の開発状況、建設費、変電設備の4項目に関する調査をJR東海に指示しました。

国交省は地元自治体の同意も求めており、JR東海は同日、自治体との協議を始めたという。

JR東海は沿線の1都5県の同意をとりつけたうえで、ルートも盛り込んだ報告書を1年程度で提出する意向を示している。

ただし、同社が南アルプスを貫く直線ルートを提示するのに対し、長野県だけが迂回(うかい)ルートを希望しており、協議は難航が予想される。

長野県だけがリニア建設の障害となっていることが、県民としては非常に恥ずかしい。

それも、上伊那の利権議員や利権団体が、県民を代表しているように装って勝手な動きをしているから迷惑至極。

先日も『リニア中央エクスプレス建設促進期成同盟会』の名前を利用して、『リニア中央エクスプレス建設促進上伊那地区期成同盟会』のチラシが新聞に折り込まれました。

この両者の動きは同じではないのですが、9都道府県の動きと歩調をあわせているかのように偽装しているのが後者のチラシです。

「伊那谷ルート実現のためには、上伊那を挙げての活動が不可欠です。みんなで力をあわせて上伊那にリニア中央新幹線を呼びましょう」

と呼びかける、はた迷惑な内容です。

狭い伊那谷にリニアの軌道を通すのは無謀です。

既存のJR飯田線複線化がまったく進まなかったこれまでの歴史が証明しています。

それよりも何よりも、上伊那だけのエゴのためだけに、高速が売り物の交通手段の速度を下げて迂回させることが許されるはずがない。

リニア新幹線ができれば、交通の利便性が向上するとチラシは謳っていますが、リニアに接続する在来線が単線で一時間に一本しかない現状からすれば、リニアのメリットが消し飛んでしまって宝の持ち腐れです。

迂回させたい上伊那期成同盟の連中は、リニア開通後のメリットを望んでいるのではなくて、本当の目的は建設特需にあります。

軌道用地が高額で売買され、建設で土木が潤い、セメントが大量に使われる。

国内の温室効果ガス排出の元凶はセメント産業であることからして、迂回させて軌道が長くなればなるほど環境の悪影響が増えてしまう。

迂回させるBルートを強引に引き寄せたいとしている連中は、自分達の利益だけが目的で、そのためならば上伊那の環境が壊れようと、地球の温暖化が促進されようとお構いなし。

リニアは上伊那にはいらない。

JRが主張する直線ルートで、環境への影響を最小限に押しとどめてほしい。

県内の停車駅を飯田市に誘致することに専念して、乗り換え路線の飯田線複線化のほうが、上伊那の利便性を高める効果が高いことを地域住民に示してもらいたい。

長野県の村井知事は土建屋とグルだから、彼らが欲しがる迂回ルートを支持するに決まっている。

村井からの要請を受けた自民党は、地域の声を反映させろと圧力を掛ける。

腐りきった自民党が、国家国民のためではなく、一部の利権のために国家プロジェクトをも食い物にしようとしている。

上伊那に住む私たちは、利権集団の上伊那地区期成同盟の画策に踊らされることなく、地元の足である鉄道の総合的な効率化に向けて声を出して行く必要があると思います。

**関連記事

リニアルート調整“出発点” 知事とJR、あす初会談 中日新聞

2008年12月24日

・伊南病院の危機を乗り切れるのか

駒ヶ根の昭和伊南総合病院の再建計画が明らかになりました。

駒ヶ根の昭和伊南総合病院の再建計画が明らかになりました。同院は07年度に過去最多の赤字約7億4,200万円を計上した。

現状では赤字解消の見込みはなく、抜本的な経営改革が求められている。

運営主体である伊南行政組合は22日、経営改革プランの素々案を同組合議会全員協議会で示した。

現在300床の許可病床数を来年度から220床とするとともに、経営形態を来年度中に地方公営企業法の一部適用から全部適用に移行するというもの。

組合長が任命する事業管理者を経営責任者に据えて経営再建を図り、人件費などの経費削減を進め、2010年度に黒字化する目標を掲げている。

病院の役割として、地域の医療機関との連携、機能分担を進め、1次医療は開業医が担い、2次医療や救急医療を昭和伊南が受け持つ体制の構築を目指す。

救命救急センターについては24時間体制の3次救急患者受け入れが困難な状況にあるとして、在り方を検討する時期にきているとしている。

救命救急センターは県からも返上を言い渡されているので、理事者の面目を保つために権利に固執している場合ではない。

プランの策定に当たり、医師会や地域住民の代表ら病院外部の委員で組織する昭和伊南の運営審議会(仮称)を来年1月早々に設置する。

素々案について意見を聞いて内容を煮詰めた上で、同議会の承認を得てプランを確定するが、同審議会は以降も継続し、病院運営に関する客観的な評価を受けていく考えが発表されている。

委員には利害関係者だけではなく、財務の専門家や優れた経営たちの知恵も借り、プランが実現可能かどうかしっかりと見極めてもらいたい。

絵に描いた餅では困るからです。

決め手となるのは事業管理者の選任です。

行政組合である杉本市長は、外部からの人選に難色を示しているようですが、内部に人材がいないから今の窮状を招いたことを重く受け止めてもらいたい。

経営改革に再度失敗して、またも「ごめんなさいで許してね」というわけにはいかない。

これを機に、これまで昭和伊南総合病院の経営に関与した議員や理事者(退職者も含め)は、今の惨状を招いた責任を懺悔する意味で、当時頂戴した手当てを自主返納するべきだと思います。

行政の無策を許してきた市町村民も新たな財政負担をし、民間よりも厚遇されてきた職員も経営状況に応じた給与水準に改めるのだから、議員や市町村長も身を削る姿勢が求められます。

地方自治体病院の崩壊は日本全国で頻発している社会問題となっています。

他の地域の失敗を顧み、成功に学び、国や県の指導もできる限り仰いで、確実な再建の道を歩み出してもらいたいと思います。

2008年12月23日

・地域の死を招く白馬の新焼却炉1

北アルプス広域連合が非民主的な手法でごみ焼却場建設へ強行突破をはかるという話が伝わってきました。

北アルプス広域連合が非民主的な手法でごみ焼却場建設へ強行突破をはかるという話が伝わってきました。地域住民との相互理解なくしてはゴミ処理問題はこじれてしまうのに、頭の固いお役所仕事には住民も困っているようです。

ゴミがなくならない限り焼却場の必要性も認めなければならないので、建設反対だけでは『分からず屋』扱いされてしまう。

資源を焼却してしまっている未熟な行政手段を徹底的に見直し、産業界と地域住民の知恵も借りて、資源の再活用と廃棄処分の高度なバランスを検討することが求められています。

時代錯誤の巨大焼却炉を作って『なんでも燃やしてしまえば楽』なんて暴論は、通用しないご時世になってきました。

しかし、焼却場の建設予定地といわれる場所は、とっても広い面積が候補地として取りざたされます。

さらに田舎の場合は、田畑をつぶしてできるだけ人気(ひとけ)のないところを選ぶ。

安全神話を押し付ける行政側の理屈からすれば、どこに作っても安心な施設なんだからゴミ発生量が最も多い市街地に作ったほうが運営効率が上がるはず。

焼却の廃熱をエネルギー源として利用するためにも、熱供給を求められている施設に併設したほうがいい。

余熱利用施設を後から作るなんてばかげたエネルギーの無駄遣いはもってのほかです。

さて、建設予定地をあらかじめ確保しておきたい広域連合からすれば、焼却炉の危険性はできるだけ住民に知られないほうが都合がいい。

昔に比べれば格段に安全性が高くなった焼却炉ですが、『安全性が高くなった』ことがすなわち『安全な施設』であることに直結しない。

例えれば自動車みたいなもので、安全性能は格段に向上しても、交通死亡事故は減りはしてもなくならない。

安全な自動車なんてものはないんですが、危険を承知の上で利便性のために仕方がなく車社会が容認されている状態です。

つづく。

※記事更新 9:43

2008年12月23日

・地域の死を招く白馬の新焼却炉2

焼却炉の危険性はいろいろあるが、潜在的に危険の原因となりうる『ハザード』と、実際にそれが起こって現実の危険となる可能性を組み合わせた『リスク』で、分けて考えたほうがいい。

焼却炉の危険性はいろいろあるが、潜在的に危険の原因となりうる『ハザード』と、実際にそれが起こって現実の危険となる可能性を組み合わせた『リスク』で、分けて考えたほうがいい。危険だから作ってはならないと言いたいところだが、なければゴミがあふれる現状を考えれば、焼却により発生するリスクと、ゴミが燃やされて減量されるメリット、資源化とコストのバランスを考慮して住民が選択しなければなりません。

安全だけど人家の近くや市街地はだめなんてごまかしていては、いつまでたっても反対運動が鳴り止みません。

ジャーナリストの山本節子氏が、北アルプス広域連合の強引な焼却場建設の動きを、ピシッと批判している記述を入手しました。

リスクをしっかりと認識するためには必要な着眼点です。

こうしたリスクをもった焼却炉なのだから、できるだけ規模を小さくすることでリスクを最小限にしなければならない。

大きい炉でも安全なんてごまかしを流布しているようでは、本当に必要な施設を作ることはできません。

大きいことは焼却炉のリスクをそれだけ高め、地域住民の体の健康や財布の健全性を損ねるだけです。

わかっている安全性はごく限られたものに過ぎない。

わからない危険性に目をつぶって安全だと呪文を唱えているに等しい。

リスクに真正面から向き合って、リスクの本質を理解して、そのリスクを招いているのはゴミを出し続ける地域住民であることを自覚して初めて、ゴミ処理問題は解決の道筋を見つけられるのだと思います。

**白馬の環境を守る会たより4号(執筆者:山本 節子)

・地域の死を招く、白馬の新焼却炉 1

・地域の死を招く、白馬の新焼却炉 2

・地域の死を招く、白馬の新焼却炉 3

・地域の死を招く、白馬の新焼却炉 4

ごみ処理施設に関して、最近出ている情報について 北アルプス広域連合

**子どもの病気:化学物質との関連、母子6万組を調査へ--環境省

毎日新聞 2008年12月22日 東京朝刊