2007年06月30日

・浅川ダムを検証する

長野の浅川ダム建設問題についてコメントをいただきましたが、的確な検証内容なので読者投稿として掲載させていただきます。

長野の浅川ダム建設問題についてコメントをいただきましたが、的確な検証内容なので読者投稿として掲載させていただきます。浅川ダムが政治的に作られようとしていることを裏付ける内容です。

**「信濃川水系 長野圏域河川整備計画(淺川)案」を検討

淺川の河川整備計画案については地域首長への意見聴取を終了し、国交省へ申請の段階に入っています。最近淺川改良事務所のホームページから国交省へ申請する「信濃川水系 長野圏域河川整備計画(淺川)案」を入手し、その内容を検討しました。

7頁の[外水対策]に以下の記載がありました。

「沿川の人口や資産の集積状況、流域内の土地利用の状況、災害発生時の社会的影響、他河川の改修規模とのバランスを考慮し、100年に1回程度の確率で発生すると予想される降雨により生じる洪水(千曲川合流点で1秒間につき450立方メートル)を安全に流下させることの出来る治水安全度を確保し、以下省略。」

この記載では治水安全度/100の表現が見事に消失しています。

100年に1回程度の確率の降雨から引き起こされる洪水は1秒間につき450立方メートルでなく、もっと小さなピーク流量であり1秒間につき450立方メートルの治水安全度は1/1000以下になると計算されます。

治水安全度は雨量確率と同じであるとの誤解が広く行き渡っていますが、長野県土木部もその誤解を解く努力をまったくしていません。

治水安全度1/100は100年に1回程度発生する洪水についての確率で100年に1回程度発生する降雨の確率ではないのです。長野県土木部は意図的にこの混同を放置しているとさえ思っています。

治水安全度が明確に記載されていない今回の河川整備計画案は国交省に受理されるはずはないと考えます。

もし国交省がこの程度の河川整備計画案を受理するならば、最近の河川整備基本方針検討小委員会で審議されている神奈川県相模川の基本高水決定に採用されている総合確率法に見られる、河川砂防技術基準による雨量確率から基本高水を決定する方法についての国交省や県レベルで真摯になされている改善の態度を否定することになります。

私は長野県土木部に治水安全度1/100での基本高水が1秒間につき450立方メートルであるのは過大であり、統計的な手法を利用して合理的な基本高水を決定すること、現在の基本高水を再現流量による流量確率で検証することを再三再四お願いしていますが、結果的には治水安全度1/100での基本高水が1秒間につき450立方メートルは与件であり見直しはしないとの頑なな返事があるのみです。

淺川について適切な基本高水が選択できたら、外水災害に関しては河川改修だけで対応ができ、穴あきダムの議論はまったく不要なことになります。

**学識経験者の意見聴取

淺川の整備計画案についての学識経験者の意見聴取はまたく形式的な手続きだったと受け取っています。

学識経験者の中には水工学の専門家が入っていましたが、治水安全度1/100、基本高水450トン/秒に対応する方針に賛同しますと発言したのは水工学の専門家でなく、北信漁業協同組合理事長でありました。

学識経験者の意見聴取の以前に開催された公聴会で過大な基本高水の決定に至った理由を公述し、学識経験者による討論を期待したのですがそのような期待はまったく裏切られました。

漁業関係者が学識経験者ではないとおおそれた意見を申す気持ちはまったくありませんが、水工学、水文学の専門家が意見を述べるのが常識的な理解と言うものでしょう。

しかし水工学の専門家が意見を言わなかったまたは言えなかったあたりを考えると、淺川の治水安全度1/100、基本高水450トン/秒が過大であることは学者の間でも暗黙の了解になっているのではないかと思います。

国交省やある県レベルでは現在の河川砂防技術基準にとらわれることなく、統計的な手法を行使して合理的、科学的な基本高水の決定法を開発している現状です。

いつまでも旧態依然とした基準による基本高水の決定法を全国的に採用されているから間違いないとする長野県土木部の公式見解は早急に正されなければならないでしょう。

2007年06月29日

・いのちを救う泳ぎ方

季節は夏に近づいて、子どもたちは海水浴やプールが待ち遠しくなっていることだと思います。

季節は夏に近づいて、子どもたちは海水浴やプールが待ち遠しくなっていることだと思います。基本的な泳ぎ方は学校でも教えてくれるようになりましたが、おぼれない泳ぎ方を教えてくれる先生はほとんどいません。

海なし県の長野では、プールでの競泳技術に優れた先生は多くいても、波のある海で溺れないための泳ぎ方があることすら知らない場合がほとんどです。

たまたま、とっても役に立つサイトを発見しました。

●いのちを救う泳ぎ方

詳しくは、上記のサイトで勉強してもらうとして、海で溺れないための二つのテクニックをご紹介します。

**溺れたらじっとする

高波に呑まれ、水中での方向感覚を失った時に水面に出ようともがいてはダメです。

上と下の判別ができなくなっているので、もがいているうちに息が続かなくなり、溺れてしまいます。

水中で自分の位置がわからなくなったら、すべての動きを止めてください。

すると、体は水面近くに浮き上がります。

息が続いているほんの数秒で体の位置が安定し、水面がどちらにあるか判るようになります。

落ち着いてから立ち泳ぎで助けを求めてください。

これは池に落ちた時などでも役立ちます。

**足がつったら潜る

泳いでいて足がつると、パニックになります。

水面に浮き上がろうと必死にもがいても足がつっていては思うように浮き上がれません。

足がつったら、体を丸めて潜ります。

そして、つった足を手でストレッチして伸ばします。

ほんの数秒ストレッチしただけでも、足のつりはかなり回復します。

息が続かなくなったら、ちょっと水面に出て呼吸をしてさらにストレッチします。

足が動くようになったら、助けを求めるなどしてなるべく早く海から上がって治療してください。

2007年06月28日

・上伊那のごみは伊那市へ

北は辰野町、南は中川村の市町村が一体となってごみを処理する「上伊那広域連合」で、ごみ焼却施設の建設場所選定が混迷しています。

北は辰野町、南は中川村の市町村が一体となってごみを処理する「上伊那広域連合」で、ごみ焼却施設の建設場所選定が混迷しています。現在は伊那市美篶と辰野町の二箇所にある焼却場を一箇所に集中させて、伊那市に新設する構想が伊那市長の権限によって進められてきましたが、水面下で行われる一部地権者と広域連合の密談に不信感を抱いた市民の声の高まりによって、論議が公開の場へと持ち込まれました。

新ごみ処理施設「用地選定委員会」というのがそれですが、市議や各種団体・市民団体、公募の市民から構成されます。

おかしいなと思うのが、選定委員会に市議が7人も入っている点です。

市議は、選定委員会から出された結論を市長が最終判断し、これに予算がついた時点で市議会で議決する責任があります。

自分達が最終段階で議決する立場の市議が、全体の1/3の人数を占める選定委員会の人選は、おかしいのではないでしょうか。

オブザーバーとして議会に選定委員会の進捗状況を報告するために、一人くらいはいてもよいとして、7人は過剰です。

また、この問題の本質は、伊那市への建設が続き、一部の地域が永続して焼却による排ガスの影響を受けることにあります。

今回の選定委員会で候補に挙げられている地点は、現在の焼却施設から数キロ圏内にあって、移設されたとしても地域環境の改善にはつながりません。

多額の土地売却益を得られる地権者は誘致に熱心ですが、金で健康を売ることに無関係な住民にとっては、焼却施設があり続けることのメリットは何もありません。

現施設の近くに移転新設する用地選定が進まない大きな要因となっています。

必要悪の迷惑施設であって、誰もが自分の家の近くには来て欲しくないと思っています。

しかしどこかに作らなければ、今の社会が成り立ちません。

ゴミから資源への意識転換を急速に進めると共に、処分に必要な有害施設は利用する自治体がローテーションを組んで等しく受け入れることも検討するべきでしょう。

「広域の中心」だから伊那市に作らなければならないのでは、説得力に欠けています。

大量のゴミを前提にしているから遠距離の(といっても数十キロ)移動がエネルギーの無駄だといわれますが、徹底的に再資源化した残りの僅かな残渣程度なら、上伊那圏内を移動させても大きな負荷にはなりません。

用地選定委員会には、既成概念を取り払って、次代の評価に耐えられる焼却施設用地を検討してもらいたい。

2007年06月27日

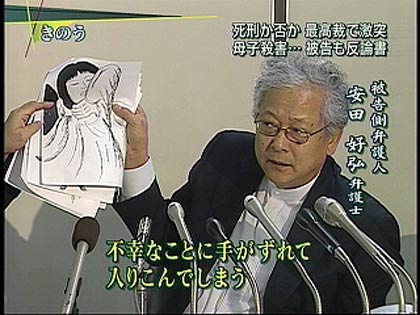

・死刑廃止弁護士によるテロ行為

「荒唐無稽」

「荒唐無稽」この表現がピッタリなのが、光市母子殺害事件の差し戻し公判でしょう。

被告の元少年は、

「弥生さんを通して(亡くなった)実母を見ていた」

「甘えるつもりだった」

と述べ、乱暴目的だったとの検察側主張を否認しました。

死刑廃止論者の21人もの大弁護団による、死刑を逃れるために作り上げられた詭弁であることは、一般常識を持っていれば判断できると思います。

犯罪に対し「罪を憎んで人を憎まず」が原則のはずですが、彼らの弁護方針は「法律憎けりゃ殺人者だって無罪にする」にすり替えられています。

マスコミの報道、識者のコメントのほとんどが、

「このような弁護が認められれば、ほとんどの犯罪が法律の網を抜けられてしまう」

と、危惧しています。

死刑廃止という目的のための手段に、光市母子殺害の公判を利用する弁護士を見ていると、弁護士とは犯罪者に権利を与えるために存在するのではないかと疑ってみたくなる。

犯罪者の人権ではなく、犯罪行為そのものに対してです。

彼ら死刑廃止論者の弁護士たちは、国家資格を持っているからまともな職業人として認められていますが、やっている行為はカルト集団となんら違いがない。

日本の法律に対するテロ行為だと思います。

法律に不備があり、公判を通して社会に問いたいなら、国民に受け入れられる事件を選ぶべきだと思いますが、今回のような事件を選んでは、死刑廃止不要論へと傾くきっかけを作ってしまい、逆効果ですね。

2007年06月26日

・塩尻市で児童見守りシステム

小型の無線機やインターネットを使って、通学路にいる子どもたちの居場所をいつでも確認できるシステムが、塩尻市内のすべての小学校で導入されることになりました。

小型の無線機やインターネットを使って、通学路にいる子どもたちの居場所をいつでも確認できるシステムが、塩尻市内のすべての小学校で導入されることになりました。この「児童見守りシステム」は、子どもたちが安心して学校に通えるようにと、塩尻市と信州大学などが2年前から共同で開発したものです。

このほど完成したシステムでは子どもたちが携帯している無線機から自動的に出る電波を通学路のカーブミラーや街灯に設置された中継器が受信しそのデータを市のホストコンピューターに送ります。

保護者がこのコンピューターにインターネットや携帯電話で問い合わせると、子どもの居場所とそこにいた時刻がメールで送信されてくるほか、子どもたちが無線機のひもを引っ張って、保護者の携帯電話に緊急信号を送ることも出来ます。

塩尻市は今年度中に市内に9つある小学校の通学路に合わせて400個の中継器を設置し、子どもが携帯する無線機はひとつ7500円で保護者に購入してもらうことにしています。

こうしたシステムが導入されるのは県内では初めての試みで塩尻市では、「子どもを狙った犯罪への抑止力を高めていきたい」と話しています。

一方、駒ヶ根市では、小学校のPTAが携帯への緊急連絡システムを独自にやろうとしたら教育委員会が邪魔しました。

教育委員会が主導権を握って検討するからと言い訳をして、二年目になりますが何の進展もありません。

市民と協働すると口では言っていますが、実際には市の言うなりになるように抑えつけているだけです。

児童の安全を最優先に取り組んでいる塩尻市と、口先だけで何もせず市民の取り組みさえも邪魔する駒ヶ根市教育委員会。

雲泥の差がありますね。

2007年06月25日

・田中康夫の選挙事務所は長野市

新党日本から参院選に出馬した田中康夫・元長野県知事に関する読者投稿をいただきました。

◇ ◇

今回、参院選に出馬しました田中康夫さんの選挙事務所は長野市の新党日本事務所になるということです。

事務所開きが下記日程で行われますので、お時間のある方はどうぞおいで下さい。

有田芳生さんもおいでになるそうです。

日時 : 7月1日(日)午後2時より

場所 : 新党日本 長野事務所

http://www.love-nippon.com/shibu_nagano1.htm

なお同日夜7時より、上田市の中央公民館3階 大会議室にて田中さんの車座集会も開催されます。

こちらにもどうぞおいで下さい。

佐久地域の方はその日、臼田のコスモホールにて夕方の6時半から8時半に映画「日本の青空」の上映がありますので、こちらに来ていただければ幸いです。

その他の車座集会の日程は下記の通りです。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

6月28日(木)19:00~

松本勤労者福祉センター 3F 第7会議室

0263-35-6286

松本市中央4-7-26

6月30日(土)19:00~

諏訪市文化センター 第一集会室

0266-58-4807

諏訪市湖岸通5-12-18

◇ ◇

個人的には新党日本を支援している立場ではありませんが、田中氏は長野県民にとって最も関心の高い参院選候補の一人だと思いますので取り上げました。

同じ「新党」の名を冠する国民新党は、民間人殺害への関与や汚職の容疑でペルー政府から訴追されているフジモリ元大統領へ立候補要請しました。

知名度があるからといって選ぶにも限度というものがあるはずですが、国民新党の政治感覚では許されてしまうんですね。

新党日本は、有田さんが前面に出ていますが、フジモリ元大統領ほどのインパクトはないものの、世間の常識からすれば、断然こっちの方が良いと思います。

2007年06月24日

・飲酒運転がつづく

昭和43年5月14日の信濃毎日新聞が古い家具から出てきた。

PR特集と題して春の交通安全に関して、長野県警察本部と長野県安協の座談会の様子を伝えている。

真ん中には「なくそう飲酒運転」

交通安全運動の重要テーマに飲酒運転の追放が、約40年前にも取り上げられてしました。

しかし、今朝も痛ましい飲酒運転の事故が発生しています。

●NHKニュース 飲酒のワゴン車衝突 2人死亡

23日午後9時半ごろ、兵庫県尼崎市三反田町の県道で、ワゴン車がセンターラインをはみ出し、前から走ってきたタクシーと衝突しました。この事故で、いずれも尼崎市に住むタクシー運転手の岩田浩一さん(48)と乗客の松村美津子さん(68)の2人が死亡しました。ワゴン車を運転していた大阪・豊中市の50歳の建設業の男から基準値を大幅に超えるアルコールが検出され、警察は、酒酔い運転と自動車運転過失致死の疑いで逮捕する方針です。また、この事故の直前には、北に800メートルほど離れた同じ県道で、ワゴン車が歩道を歩いていた男性をはねて死亡させたうえ、そのまま南の方向に走り去る事件が起きていて、警察は関連を調べています。

自動車は年間数千人の死者を出す危険な乗り物であって、安全性が極端に低い社会の必要悪との再認識が必要だと思います。

乗らなければ生活できない社会構造になってしまっていますが、だからといって無責任に利用することが許されるわけではない。

飲酒運転は論外としても、安全確認に細心の注意を払わないと、人命が失われる事故が起きてしまいます。

長野県内でも22日、保育園前の路上において保護者の目の前で2歳の子どもがひき殺されました。

●産経新聞 ダンプにひかれ2歳児死亡 43歳男性を業務上過失致死で逮捕

ダンプカーがバックする際は、誘導員の指示に従うという「原則」が守られなかったために起きた事故です。

登園中に工事を実施した安全意識の欠如が重大な要因でしょう。

事故が起きるたびに、自分の運転マナーを見直す機会としたいと思います。

2007年06月23日

・須坂の風力発電計画で市民集会

峰の原高原(須坂市)で計画されている風力発電施設の建設について、「根子岳風力発電を考える連絡協議会」はこのほど、須坂市の市民ホールで「根子岳風力発電を考える市民集会」を行い、市民など約70人ほどが参加した。

須坂市政策推進課の職員や、菅平の自然研究会のメンバーらが須坂市の政策や自然環境、災害の四つの観点から報告と問題提起をした。

自然環境保護の立場の報告者からは「イヌワシなどの重要な生息地であり、計画にふわさわしくない地域だ」などと反対意見が出された。一方、同市側からは「新エネルギーによるまち作りとして風力発電を考えたい」と説明し、自然エネルギーの活用について理解を求めた。

同協議会の木村輝佳事務局長は「市民の発言を聞けてよかった。さらに多くの市民に考えてもらいたい」と話した。

毎日新聞 2007年6月22日

◇ ◇

長野県内では須坂市と伊那市で風力発電施設が計画されています。

しかし、自治体としての対応は異なっていて、須坂市が市のエネルギー問題として捉えているのに対して、伊那市は市長の個人的嗜好に影響されているように感じます。

伊那市で計画されている風力発電施設には胡散臭い話もあるようですが、だからといってエネルギー問題として真剣に論議されていない現状は自治体の姿勢としてはあまりにもずさんです。

公開されている風力発電施設への検討過程からは、須坂市の真剣さが伝わってくる一方、伊那市では反対するための理由付けに徹しています。

はじめに反対ありきではなく、地球温暖化防止を義務付けられている市民として何をすべきかを考えて、風力発電施設を考える必要があると思います。

伊那市の市長は駒ヶ根市の市長と常に張り合っているのですから、エネルギー問題に疎い両者の欠点に早く気がつけば、中原・駒ヶ根市長をリードできるチャンスのはず。

市民も市長も、好き嫌いでわがままが言える状況でないことをもう少し認識するために、須坂市の姿勢を見習ったほうが良いと思います。

2007年06月22日

・駒ヶ根で自治会への強制加入

駒ヶ根市で、自治会への全戸加入が検討されています。

駒ヶ根市で、自治会への全戸加入が検討されています。市の企画財政課が示した「まちづくり基本条例(案)」によると、市民の責務として『自治組織への全戸加入』が盛り込まれています。

この案が示されたのは、市民で構成する「まちづくり推進市民会議」。

同課によると、自治組織への全戸加入は、「ごみ分別収集のルールを守ることや河川清掃への参加、防犯防災などの助け合いは、自治組織に入ってこそなし得る」との理由で当然の責務としています。

しかし、委員からは「自治組織による住民の統制につながる」、「半年間だけ住むつもりでも強制されると負担金はどうする」といった慎重意見が出されています。

自治会への全戸加入は、良い面もありますが、弊害も少なくありません。

さらに、市内全域を画一的に条例で強制するやり方は、市民の賛同を得られないと思います。

街部と農村部では自治会の仕組みや地区行事、お祭りのあり方も含めて、百花繚乱です。

条例で自治組織に強制加入させる前に、自治組合の組織としての整理が必要だと思います。

しかし、自治組合へ加入している市民は、配布物や意見集約などで行政効率の向上に寄与している面が大いにあります。

自治組合の行政組織としての利点を生かした加入促進は必要です。

「当然の責務」とお上の威光を示すのではなく、「回覧板」の全戸加入あたりから始めたらいいのでは。

2007年06月21日

・三菱商事がバイオ燃料プラント受注

三菱商事とキリンビールは、北海道・十勝地区のバイオエタノール実証プロジェクトで、エタノール製造施設の建設を受注しました。

三菱商事とキリンビールは、北海道・十勝地区のバイオエタノール実証プロジェクトで、エタノール製造施設の建設を受注しました。受注額は約60億円で、2009年3月の稼働を目指しています。

地元農協など事業者がてん菜や小麦などをもとにエタノールを製造。

石油製品と合成する「ETBE」の原料として販売される見込みです。

プロジェクトは農林水産省の実証事業として北海道農業協同組合中央会などが実施。

ホクレン清水製糖工場の一角に年間製造能力1.5万キロリットルのエタノール製造施設を設ける。

バイオエタノール製造設備では国内最大級になります。

三菱商事が中心になってキリンビールの発酵技術を生かしたプラント構築のノウハウと、日本化学機械製造の蒸留設備の技術を融合するようです。

バイオエタノール製造プラントは、北海道・苫小牧市でも年間製造能力1.5万キロリットルが計画されています。

こちらは米を原料にしています。

米どころといえば新潟県ですが、JA全農が主体となって年間製造能力0.1万キロリットルのエタノール製造施設を設ける計画があります。

両県で国内の米の生産量の15%を占める北海道と新潟ですから、先進地として選ばれるのも当然だと思います。

エネルギーと食料の自給をどのようにバランスを保っていくかが、これからの政治の重要な要素となってきていると思います。