2008年11月30日

・スタッドレスタイヤに交換

スタッドレスタイヤに交換しました。

スタッドレスタイヤに交換しました。まだ11月なのにちょっと早いかなと思ったんですが、暖かい日のほうが作業が楽なんで。

凍てつく寒さの中でのタイヤ交換は、腰を痛める危険もあるので、できることなら避けたい。

とりあえずは軽トラックだけ。

乗用車は奥さんが乗って出かけてしまったので、またの機会にお預けです。

寒ささえなければタイヤ交換は気楽な作業です。

油圧ジャッキで車軸を持ち上げ、エアー駆動のインパクトレンチでビュィーンとナットを回して、夏タイヤをつけたアルミホイールを外す。

スタッドレスタイヤを装着した鉄ホイールと取り替えて、ナットを再びインパクトレンチで締め付ければ、ハイ終わり。

1本で1分くらいの作業です。

後は空気圧を点検して、エアバルブに漏れが無いかどうかを唾をつけて確かめる。

一本怪しいのがありましたが、エアバルブを何度か作動させたら漏れが止まった。

ゴミを噛んでいたようです。

これで3月までは冬タイヤのお世話になります。

燃費はちょっと落ちると思うので、より省エネに注意した走りを心がけようと思います。

2008年11月29日

・伊那市長のごり押しで住民差別

昨日は、リーダーシップ欠如の杉本・駒ヶ根市長を取り上げましたが、上伊那にはさらに困った市長がいます。

昨日は、リーダーシップ欠如の杉本・駒ヶ根市長を取り上げましたが、上伊那にはさらに困った市長がいます。小坂・伊那市長がそれです。

市民との対話を拒否する姿勢が目に余る。

もちろん都合のよい市民とは仲良く談話しますが、意見が合わないとなれば公共施設の利用を制限してまで阻止しようとします。

上伊那広域連合が建設を予定しているごみ焼却場では、その姿勢が顕著です。

地権者住民が独自に学習の機会を設けようとしても、会場として予約を申し込んだ公民館が受け入れに難色を示します。

ついには担当者が市民有志の自宅を訪れて、「会場の使用を遠慮してもらえないか」と圧力をかける。

市長の意向が働いていることは容易に想像できます。

さらに、有志の学習組織とは絶縁関係にあることを公式に表明しました。

昨日の伊那市議会一般質問で、「任意の学習会に市から講師を派遣する考えは無いのか」と質されると、

「区が認知しない学習会には講師を派遣しない」と答弁しました。

質問した市議からは「住民団体を差別していては理解が得られない」と批判されました。

市長の言い分は、「住民向けの説明会は地元の自治会を通じて開催している。それ以外は認めない」というものです。

都合の悪い情報を得ようとする学習会は阻止し、都合のよい情報だけを流す行政主導の説明会で住民の理解を狭めようとする。

住民との対話が大切な、迷惑施設の誘致でやってはいけない蛮行に打って出てしまいました。

用地選定に形の上だけでも市民参加の形をとり、科学的ではないけれど○×式からレベルアップした足し算式の評価方法を採用したり、伊那市なりに努力している様子は伺えます。

しかし、その努力が十分とは言いがたい。

結局は住民に市長の意向を押し付けるための免罪符として利用されてしまっているからです。

ごみ焼却場を押し付けられる住民にしてみれば、少しでも不安に感じることは徹底的に納得できるまで調べつくしたいとの思いがある。

一方の行政は、受け入れに支障となりそうな『雑音』をできる限り排除した、純粋培養の情報だけを提供したい。

押し付ける側の論理で理解が得られる問題ではありません。

受け入れざるを得ない住民の立場に立って、些細な不安も一緒になって取り除く、住民対話の謙虚な姿勢が解決の早道だと思います。

急がば回れですよ。

2008年11月28日

・市長孤立で駒ヶ根市が機能不全に

駒ヶ根市役所が機能不全に陥りそうです。

駒ヶ根市役所が機能不全に陥りそうです。理由はただひとつ。

杉本市長の指導力が不足しているからです。

市長になって10ヶ月が過ぎましたが、杉本市政の展望が一向に示されません。

市長の意向を聞きだそうとしても「市民がこう言っているから」と自分の責任で方向性を示そうとしません。

来年度予算の編成に入っている各部局は、『無難な』予算組みに落ち着くしかない状況です。

景気もよく、さしたる難題もない恵まれた環境ならそれでも良いでしょうが、現実はまったく逆です。

地元の景気は底を尽き、昭和伊南総合病院は存続の危機に立たされている。

即座に対策を施さないと取り返しがつかない危機的状況にある。

12月2日からは市議会が開会しますが、杉本市長の下で停滞する市政が厳しく追及されます。

自分のリーダーシップの無さを補うために、協働のまちづくり市民会議(略称百人委員会)へ自身の後援会員を多数送り込み、市政改革を代行させていることなど、姑息な手法が批判にさらされることになると思います。

市民の負託を受けて市長という重責を担ったにもかかわらず、重要な事案は市民に丸投げする、今の杉本市長のやり方を大多数の市民は信頼できません。

選挙で支えてくれた後援会に頼りたい気持ちも分からないではありませんが、それではあまりにも情けない。

気の合う仲間に支えられてはいますが、孤立してしまっている杉本市長。

意見が対立したり、思いのままに動いてくれない市民は遠ざけてしまうので、偏った人材登用が目立ちます。

直面する難題を解決するためには、お仲間だけでは力不足です。

杉本市長が県の職員だったときには、上司の意向に沿って無難な行政手腕を発揮していればよかったでしょう。

しかし、今の職責は誰かに頼って、それにすがってそれなりの仕事をこなせばよいお役所仕事では行き詰ってしまいます。

杉本幸治の意識が市長の重責を担うリーダーにふさわしいものに成長するまで待っている余裕はありません。

できないなら、選挙を支えてくれた仲間に助けを求めるのではなく、現在チームを組んでいる市職員に助けを求めるべきです。

仲良しグループの外部にいる圧倒的多数の人材に声をかけるべきです。

杉本市長を裸の王様として、もてはやしている余裕は駒ヶ根市民にはありません。

2008年11月27日

・北アルプス広域連合のゴミ処理

今朝、ゴミ処理問題で悩んでいる白馬市民の方とお会いしました。

北アルプス広域連合が計画するごみ焼却場の設置で、地域住民との軋轢が生じているようです。

どこでもゴミ処理場は揉めるんですね。

ごみ焼却で周辺に撒き散らされる煤塵などで、子どもの喘息発症に影響が出ているのではないか。

以前の記事で、長野県教育委員会が調べた『喘息児童数』と、上伊那広域連合が調査したダイオキシンの濃度に相関関係が認められると書きました。

白馬で活動されている方が、この記事を元にごみ焼却場の危険性を訴えたことに、北アルプス広域連合が過敏に反応したようです。

同広域連合が地域に配布したチラシには、ダイオキシンと喘息の関係を長野県が認めたことはないと説明されています。

確かに、県が認めたことはありませんが、相互のデータを見比べると因果関係を疑うに十分な説得力を持ちます。

少なくとも、県は相関関係を否定はしていません。

しかし、北アルプス広域の説明では、県がダイオキシンと喘息の関係を否定しているかのような印象を与えるものとなっています。

「ごみ処理施設に関して、最近出ている情報について」 北アルプス広域連合

ゴミ処理施設の建設に都合の悪い事実はできるだけ伏せる。

問題が指摘されたら、論理のすり替えでごまかす。

痛いところを突かれたら無視する。

市民協同の概念に乏しい自治体が陥りやすい罠です。

上伊那広域連合のゴミ処理施設も一昔前に比べれば市民とともに検討するようになりましたが、まだまだ上意下達のところがある。

現状追認のための細かなデーター解析には熱心ですが、革新的な技術導入にはきわめて及び腰です。

ゴミ処理コンサルがノウハウを持つ範疇においては決め細やかな対応を見せますが、コンサルが不得手とする新技術の開発には、行政が独自に調査研究しなければならないので、できるだけ避ける。

でも、時代の流れに乗ったゴミ処理は、出来上がったときには時代遅れになってしまう。

特に、地球規模の気候変動が危機的状況を迎えようとしてる現在では、ゴミを取り巻く諸条件がめまぐるしく変化するので、右へ倣えのコンサル的な手法では限界がある。

行政が市民と協力して先端技術を研究し、地域特性にあったゴミ資源の効果的な利用方法を追求することが求められます。

これは、前例主義が王道の行政職員がとっても嫌がる仕事です。

必要だとわかってもやりたくない。

そこで、やりたくなくてもやらせるのが行政のトップの役割です。

時代の転換点にあって、後を振り返ったままの前例主義で楽をするか。

次世代に視点をおいて、今の利益よりも先の利便性に目を向けられるか。

トップの状況判断の優越がゴミ資源の持つ価値をマイナスからプラスに変えることができる。

上伊那広域のトップは伊那市長ですが、市民の意見を取り入れるようにはなりましたが、次世代の視点は持ち合わせていません。

北アルプス広域は大町市が、連合長である白馬村長と共に主導しているようですが、伊那市長よりもさらにレベルが低いようです。

市長のレベルが低いのは、それを選んだ民意のレベルが反映しているのだと思います。

行政と市民が一体となって、環境問題に積極的に学習する機会を増やし、地域の知識レベルを上げることが求められます。

低いところに合わせるのは楽ですが、次世代からは馬鹿にされます。

高いところに合わせるにはかなりの苦労を伴いますが、未来から感謝されます。

上伊那広域、北アルプス広域の責任者の方々は、どちらを選ぶんでしょうか。

北アルプス広域の住民の方々は、目先の満足で終わらせることなく、30年後の社会で今の自分たちの考え方が受け入れられるのだろうかと真剣に考えたほうがいいと思います。

上伊那広域には未来の評価に耐えられるように積極的に働きかけねば。

北アルプス広域連合が計画するごみ焼却場の設置で、地域住民との軋轢が生じているようです。

どこでもゴミ処理場は揉めるんですね。

ごみ焼却で周辺に撒き散らされる煤塵などで、子どもの喘息発症に影響が出ているのではないか。

以前の記事で、長野県教育委員会が調べた『喘息児童数』と、上伊那広域連合が調査したダイオキシンの濃度に相関関係が認められると書きました。

白馬で活動されている方が、この記事を元にごみ焼却場の危険性を訴えたことに、北アルプス広域連合が過敏に反応したようです。

同広域連合が地域に配布したチラシには、ダイオキシンと喘息の関係を長野県が認めたことはないと説明されています。

確かに、県が認めたことはありませんが、相互のデータを見比べると因果関係を疑うに十分な説得力を持ちます。

少なくとも、県は相関関係を否定はしていません。

しかし、北アルプス広域の説明では、県がダイオキシンと喘息の関係を否定しているかのような印象を与えるものとなっています。

「ごみ処理施設に関して、最近出ている情報について」 北アルプス広域連合

ゴミ処理施設の建設に都合の悪い事実はできるだけ伏せる。

問題が指摘されたら、論理のすり替えでごまかす。

痛いところを突かれたら無視する。

市民協同の概念に乏しい自治体が陥りやすい罠です。

上伊那広域連合のゴミ処理施設も一昔前に比べれば市民とともに検討するようになりましたが、まだまだ上意下達のところがある。

現状追認のための細かなデーター解析には熱心ですが、革新的な技術導入にはきわめて及び腰です。

ゴミ処理コンサルがノウハウを持つ範疇においては決め細やかな対応を見せますが、コンサルが不得手とする新技術の開発には、行政が独自に調査研究しなければならないので、できるだけ避ける。

でも、時代の流れに乗ったゴミ処理は、出来上がったときには時代遅れになってしまう。

特に、地球規模の気候変動が危機的状況を迎えようとしてる現在では、ゴミを取り巻く諸条件がめまぐるしく変化するので、右へ倣えのコンサル的な手法では限界がある。

行政が市民と協力して先端技術を研究し、地域特性にあったゴミ資源の効果的な利用方法を追求することが求められます。

これは、前例主義が王道の行政職員がとっても嫌がる仕事です。

必要だとわかってもやりたくない。

そこで、やりたくなくてもやらせるのが行政のトップの役割です。

時代の転換点にあって、後を振り返ったままの前例主義で楽をするか。

次世代に視点をおいて、今の利益よりも先の利便性に目を向けられるか。

トップの状況判断の優越がゴミ資源の持つ価値をマイナスからプラスに変えることができる。

上伊那広域のトップは伊那市長ですが、市民の意見を取り入れるようにはなりましたが、次世代の視点は持ち合わせていません。

北アルプス広域は大町市が、連合長である白馬村長と共に主導しているようですが、伊那市長よりもさらにレベルが低いようです。

市長のレベルが低いのは、それを選んだ民意のレベルが反映しているのだと思います。

行政と市民が一体となって、環境問題に積極的に学習する機会を増やし、地域の知識レベルを上げることが求められます。

低いところに合わせるのは楽ですが、次世代からは馬鹿にされます。

高いところに合わせるにはかなりの苦労を伴いますが、未来から感謝されます。

上伊那広域、北アルプス広域の責任者の方々は、どちらを選ぶんでしょうか。

北アルプス広域の住民の方々は、目先の満足で終わらせることなく、30年後の社会で今の自分たちの考え方が受け入れられるのだろうかと真剣に考えたほうがいいと思います。

上伊那広域には未来の評価に耐えられるように積極的に働きかけねば。

2008年11月26日

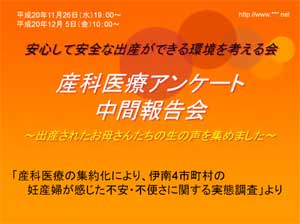

・産科医療の実態調査報告会

「安心して安全な出産ができる環境を考える会」による産科医療のアンケート報告会が開かれます。

「安心して安全な出産ができる環境を考える会」による産科医療のアンケート報告会が開かれます。本日19時から駒ヶ根駅前アルパ三階。

さらに12月5日の午前10時から再度開催されます。

上伊那地域で進められてきた産科医療の集約化の影響を調査した内容です。

駒ヶ根にある昭和伊南総合病院が医師の確保に失敗し、産科の継続が困難な状況に陥りました。

長野県の方針で産科医師を伊那中央病院に集約し、限られた医療資源を効果的に活用して窮地を乗り切ろうと関係者が努力しています。

しかし、出産する側にとっては不便や不安を強いられることが少なからず発生し、出生数の減少に結びつくのではとの弊害も指摘されています。

そこで、実態を調査することになりました。

公的機関にお任せしていては動きが遅いので、有志が市町村に働きかけて協力を受けながら実施する形態になりました。

一年間の調査予定の折り返しに来たところで、妊婦やご家族の不安の実態が見えてきたので中間報告となりました。

実態を知らずに机上の論議で地域医療を語ることのむなしさを、市長などの伊南行政組合のお偉いさんたちに実感してもらいたいと思います。

失敗しても「ごめんなさい」で終わらせてしまう、無責任な行政が運営する地域医療のつけが住民に重くのしかかっている。

役所の職員や議員で構成された無責任集団がコンサル任せの改善策を話し合ったとしても、結局は素人の井戸端会議の域を出ません。

地域医療の責任を担うのは最終的には地域住民なんです。

地域住民に情報を隠して、無責任集団が密室で責任逃れを続けている現状では、公共の福祉は守れません。

専門家を交えて、市民主体の開かれた改善計画会議の主催を強く求めていく必要があると思います。

2008年11月25日

・パンドールとパーネドーロ

飯田市にあるパーネドーロで昨晩、ちょっとしたパーティーに招かれました。

飯田市にあるパーネドーロで昨晩、ちょっとしたパーティーに招かれました。イタリア料理をいただきながら楽しい談笑の時間を過ごしました。

パーネドーロ はパン屋さん(パンドール)に併設されたレストラン。

パン屋さんが親父さんで、レストランが息子さんとの関係のようです。

パン屋の親父さんは、フランスを一ヶ月旅してパンの極意を見極めてきた方らしい。

でも、息子さんのレストランは『イタリア』なのも微妙な関係ですね。

シーフードの前菜から始まって、パスタ、ピザが数種類ずつ。

肉料理もあってボリュームも申し分なし。

もちろん付け合せのパンがおいしい!

飲み物は基本的にワインなんですが、車で出かけた私はフレッシュジュースです。

みなさんかなりの酒豪が揃っているようで、卓上にはワインの空き瓶がズラーッと並んでいました。

フレッシュジュースも癖のない味でおいしかったですよ。

特に舌に残ったのは、ピザ。

薪で焚く石釜で焼かれた生地はパリパリ。

ガスや電気では得られない、程よい遠赤外線が醸し出す味わいが絶品です。

パーティーのお開きで、取り残されたパンを持ち帰らせてもらいました。

いろんな種類があって、子どもたちが取り合いになるので、全部、5等分に切り分けて全てを味わえるようにしました。

すると、当たり前かもしれませんが、パンの種類によって生地がたくみに使い分けられているんですね。

味つきパンはさくっと軽く、食事の友となるパンはもちっと歯ごたえがある。

トッピングの具材の味付けもとてもバランスがよく、一つ一つ食べながらうなってしまいました。

職人の仕事だ。

2008年11月24日

・屋外オフィスは寒いだろうな

日本国内では散々な総理大臣でしかない麻生総理ですから、海外に逃げ出して「自称」得意な外交で点数稼ぎを狙っています。

日本国内では散々な総理大臣でしかない麻生総理ですから、海外に逃げ出して「自称」得意な外交で点数稼ぎを狙っています。ところが、国政に通じていないので、どこへ行ってもちぐはぐな政策でアホ丸出し。

23日午前(日本時間同日深夜)、リマ市内でメキシコのカルデロン大統領と会談した麻生太郎首相は温室効果ガス削減に関する「ポスト京都」の枠組みの実効性を高めるため、両国が協力することで一致した。

京都議定書における日本の国際公約「マイナス6%」の達成も危ないのにです。

一方、国内では自民党の無策を尻目に、地球温暖化防止の国際情勢を睨んだ動きが活発になっています。

かなり過激なのがコクヨ。

コクヨは20日、自社オフィスから排出する二酸化炭素(CO2)を4割削減することを目標に、一部社員が年間90日を屋外で勤務する新制度を始める。東京・品川の自社オフィス最上階の屋外空きスペースに机やイスを置いて「ガーデンオフィス」として活用、照明や冷暖房を節約する。オフィス全体の照明の省エネ化などと合わせて年間56トンのCO2を削減する計画で、そのうち1割程度の数トン分を屋外勤務で減らしたい考えだ。

屋外勤務の対象は、品川にあるコクヨの自社ビルで働くグループ会社の社員約140人。最上階(5階)に職場がある商品開発や営業担当者らで、年間出勤日の約3分の1の90日を「ガーデンオフィス」で働く。

パソコンでの仕事にも支障のないよう電源コンセントや無線LANを整備した。夏の暑さ対策として、樹木や池を配置。雨の日は屋内勤務となるが、冬でも毛布をかけるなどの工夫で屋外勤務90日の達成を目指す。

地球温暖化防止への取り組みに加え、自由な発想や社員同士の交流にも効果的だという。コクヨの黒田章裕社長は「自然環境の中での勤務の方が創造性も養われ、仕事の効率も高まる。自主的に取り組む社員の意識改革に期待している」と話している。11月19日 毎日新聞

できることから始める程度の省エネだけでは目標達成が困難なことは、温暖化の実際を知っていれば常識。

一流企業ともなれば、ある程度の我慢も必要との認識を示すことができます。

セレブ総理大臣としての顔を持つ麻生さんですが、そちらの企業グループが一流かどうかは、温暖化対策の中身を見ればわかりそうです。

トップがあの程度だから想像はつきますがね。

2008年11月23日

・5兆円あれば教育格差がなくなる

5兆円あれば日本の家庭の教育負担がなくなるのだそうです。

家庭の経済力で教育格差が生じている弊害が一気に解消できる。

日本の国力を向上させるために大変に有効なお金の使い方だと思います。

国と地方が支出している教育予算は23兆円。

家庭が負担している分が5兆円。

締めて28兆円が日本の教育に必要となっている。

今、この5兆円の使われ方に偏りがあって、お金持ちは十分な教育を受けさせることができるが、経済的に困窮する家庭では子どもの教育に障害が生じている。

次代を担う子どもたちの教育は、国の重要政策です。

公平で必要十分な教育環境を与えることは、日本の未来に希望を持たせるためにも不可欠です。

個々の家庭に十分な余裕があって、教育環境に偏りがなければ国の関与は限定的であっても良かった。

しかし、現実問題として教育格差が拡大した現時点では、子どもの教育は公共事業として税金で賄うことを決断すべきです。

もちろん納税額は増えるけれども、ほとんどの子育て家庭では実質的な支出額は減少するはず。

出生率の減少を改善するにはうってつけの政策だと思います。

子育ての不安の最たるものは、子どもの教育費だからです。

家庭の経済力に関係なく、子どもの可能性に応じて学力が向上することで、日本の将来の国力が必ず向上すると思います。

「塾に行かなければいい学校に入れない」

こんなことを言う人もいますが、公教育でもまじめに勉強していれば、公立の優れた学校に進めるはず。

そこんところは個人の努力が反映されるので、家庭の経済力の問題とは切り離して考える必要がある。

身近なこととして考えれば、地域で一番学力が高い高等学校と捉えられている伊那北高校に、塾へ通わずに合格した子どもたちが必ずいます。

金で学力を買う塾通いと違って、地道な努力で自力をつける。

教育費が公的負担になれば、求められるのは経済力ではなくて家庭の教育力に変わる。

親も一生懸命に勉強することで日本人全体の考える力が向上すれば、これほどいいことはないと思います。

家庭の経済力で教育格差が生じている弊害が一気に解消できる。

日本の国力を向上させるために大変に有効なお金の使い方だと思います。

国と地方が支出している教育予算は23兆円。

家庭が負担している分が5兆円。

締めて28兆円が日本の教育に必要となっている。

今、この5兆円の使われ方に偏りがあって、お金持ちは十分な教育を受けさせることができるが、経済的に困窮する家庭では子どもの教育に障害が生じている。

次代を担う子どもたちの教育は、国の重要政策です。

公平で必要十分な教育環境を与えることは、日本の未来に希望を持たせるためにも不可欠です。

個々の家庭に十分な余裕があって、教育環境に偏りがなければ国の関与は限定的であっても良かった。

しかし、現実問題として教育格差が拡大した現時点では、子どもの教育は公共事業として税金で賄うことを決断すべきです。

もちろん納税額は増えるけれども、ほとんどの子育て家庭では実質的な支出額は減少するはず。

出生率の減少を改善するにはうってつけの政策だと思います。

子育ての不安の最たるものは、子どもの教育費だからです。

家庭の経済力に関係なく、子どもの可能性に応じて学力が向上することで、日本の将来の国力が必ず向上すると思います。

「塾に行かなければいい学校に入れない」

こんなことを言う人もいますが、公教育でもまじめに勉強していれば、公立の優れた学校に進めるはず。

そこんところは個人の努力が反映されるので、家庭の経済力の問題とは切り離して考える必要がある。

身近なこととして考えれば、地域で一番学力が高い高等学校と捉えられている伊那北高校に、塾へ通わずに合格した子どもたちが必ずいます。

金で学力を買う塾通いと違って、地道な努力で自力をつける。

教育費が公的負担になれば、求められるのは経済力ではなくて家庭の教育力に変わる。

親も一生懸命に勉強することで日本人全体の考える力が向上すれば、これほどいいことはないと思います。

2008年11月22日

・CO2排出ゼロの二輪車レース

二酸化炭素(CO2)を排出しない電気や水素を燃料とする二輪車レースが来年6月12日に英領マン島で開催される。

二酸化炭素(CO2)を排出しない電気や水素を燃料とする二輪車レースが来年6月12日に英領マン島で開催される。全長約60キロの周回コースでタイムを競い合い、環境意識の啓発や市販車への技術普及を後押しする狙いで、日本からもベンチャー企業経営者ら複数が参加を検討中という。

主催者によると、この種の二輪車レースは世界初。

このほど当地を視察した主催者で英家電商社社長のアズハル・フセイン氏(36)は「2010年にはアジアでも開催したい」とシリーズ化に意欲を示し、来年3月末の申請期限を控え、電気制御システムなどに強みを持つ日本からの積極参加を訴えた。

レース規定は、大気汚染の原因となる窒素酸化物(NOx)やCO2などを一切排出しなければ駆動源は自由。

10月末現在、米英独仏など計20カ国52チームがエントリー。電気二輪車、水素燃料、燃料電池の開発に取り組むベンチャー企業や大学が大半という。

「出場機会を幅広く提供する」(フセイン氏)ため、一般参加者の車両製造費上限を2万ポンド(約290万円)に抑えた。

以上、時事通信社 11月20日

東京に暮らしていた頃は、二輪レースに没頭していました。

筑波や鈴鹿で二酸化炭素を撒き散らして疾走していた。

後ろめたい気分がしていましたが、こんなレースが国内であったらまた出てみたくなる。

でも、今じゃマシン製作に300万円も出せないな・・・。

2008年11月21日

・トヨタには逆らえない民放報道

世の中を動かすのは金の力である。

世の中を動かすのは金の力である。気に入らない報道に対して「スポンサーを降りるぞ」と脅しを掛けたトヨタの奥田相談役の発言が意味するところです。

トヨタ自動車の奥田碩相談役は12日、首相官邸で開かれた政府の有識者会議「厚生労働行政の在り方に関する懇談会」で、年金記録問題などで厚労省に対する批判的な報道が相次いでいることについて、

「朝から晩まで厚労省を批判している。あれだけ厚労省がたたかれるのはちょっと異常。何か報復でもしてやろうか。例えばスポンサーにならないとかね」とメディアへの不満をあらわにした。

さらに奥田氏は「(マスコミの)編集権に経営者は介入できないといわれるが、本当はやり方がある」とまで言い切っている。

巨大スポンサーの立場を利用すればマスコミの報道は意のままになると言っているに相違ない。

これを受けて早速、民放がへりくだりました。

日本民間放送連盟の広瀬道貞会長は20日、定例会見で、「出演者の中には、感情にだけ訴える過激な発言もある。テレビの影響力を考えると、ある程度の節度が必要」と述べた。

世界のトヨタ様には逆らえませんと平身低頭。

自民党政権をひたすら擁護するのが読売新聞。

庶民の声を代弁するマスコミを封じ込めようとするトヨタ。

日本の言論の自由は金で勝ち取るものなんだと、つくづく考えさせられます。