2007年03月17日

・駒ヶ根市区の動き 3/17

2007年03月17日

・市民活動の憂鬱とやる気

上伊那郡内で計画されているごみ焼却炉問題について、

上伊那郡内で計画されているごみ焼却炉問題について、市民有志が「行政の仕組み」を知るためのミニ学習会に参加。

本来の議決機関であるはずの議会を迂回して、

暗黙の了解で重要議案を認めさせる仕組みについて学びました。

ごみ焼却場の建設母体は「上伊那広域連合」と言って、伊那市長をトップに

上伊那の市町村の首長、助役、選別された議員によって構成されている。

重要議案は連合議会の議決を経て決定されることになっています。

しかし実態は、

1.助役会が事前打ち合わせをして

2.組長会で承認を得る

3.全員協議会(全協)で説明されて理解を得る

という段階を経て、決定ではないものの「認められた」とのお墨付きを得てしまう。

ごみ焼却炉に溶融炉を選定したのも、用地選定を伊那市長に一任したのも、

皆、この手法で理解が得られているとして、既成事実が出来上がってしまう。

さらに、ご都合主義なのは、議会は議事録が残るが、全協は非公式な場なので議事録がない。

議事録がないから情報公開の対象とならず、市民が知ることができない。

まことに、行政側としては都合の良い裏議決機関として機能している。

政治通にすれば、当たり前のことで改めて驚くには値しないだろうが、

一般庶民の常識からすれば、驚愕であり、その後には脱力感でいっぱいになる。

市民協働が単なる「うたい文句」に過ぎないからです。

一部の市民を取り込んで談合で推し進められる現状の行政手法に対し、

利権に関わらない一般市民は「市民を信用しない、信頼しない行政」と対峙しているのだと認識し、

常にすべての情報を公開させて、情報力を対等にしておかなくてはならない。

では、どうすればよいのか?

市民に判るのは『入り口と出口』なのだから、事業計画案作成の段階で市民が参画することが不可欠だし、

出て来た事業計画がどのような経路を経て『決定』されたものなのか、監視を怠らない姿勢が求められている。

市民の力を削ぐ仕組みで自分勝手に遂行される行政手法を知って無力感から憂鬱になるか、

そんな市民不在の仕組みは改めさせなければとやる気になるか、

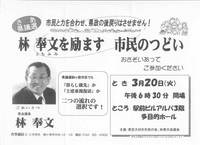

まずは、市民が選らぶ議員の志が大きく影響することになるから、議員選択には市民の見識が重要です。