2013年11月13日

・CO2排出のリミットは残り30年

私が住宅を断熱し、エネルギーを自給できる電気自動車に切り替え、出来る限り電力を生み出すには切迫した理由がある。

原発を廃絶するため、地球温暖化を止めるためにできる限りのことをしなくてはならないからです。

どちらも切迫した状況に追い込まれているというのに、ほとんどの人は「何とかなる」と傍観して「それなりの節電」でごまかしている。

最新のIPCC報告書には、そんな無責任な生活がもたらす危機に言及している。

人類が地球に捨てることができるCO2の総量は限度があり、今の状況が続けば30年で上限に達する。

化石燃料もまた原発と同じで「トイレ無きマンション」です。

今すぐにでも、できる限りの省エネと創エネに、アリのごとくせっせと取り組まなければならない。

しかし、ほとんどの人は自分がキリギリスだとの自覚がないのだろう。

目の前に美味しい食事があるのに、自分の成人病を考えるとカロリー制限をしなければならない。

このような人は多いと思うけれど、人類にとって今の状況は、と言えば、美味しいエネルギーが目の前にあるけれど、地球の体温を考えると、使用制限をしなければならない。

IPCCの第五次報告書

2013年11月12日

・百考は一行にしかず

庭に12kWの太陽光発電完成。

5kWと7kWに分離していたシステムを統合しました。

最初は3kWからはじめ、5kWに増設して、さらに12kWまで増強しました。

7kWが載っていた屋根の空きスペースには、あらたに11kWが載ります。

さらに、年末までには周囲に17kW増やして28kWまで強化します。

年明けまでには庭と屋根の総量で40kWにする予定です。

原発を無くすために個人としてできる限りのことをしたいと思うので。

「百考は一行にしかず」です。

小泉元首相:「原発即ゼロがいい」安倍首相に決断促す 毎日新聞

2013年11月11日

・雪道をノーマルタイヤで走ると違法

明日から真冬並みの寒さになるというのでタイヤをスタッドレスに交換しました。

冷え込んで路面が凍結する危険があるので。

タイヤメーカーによると気温が5度を下回るようになったら冬タイヤに交換したほうがいい。

夏用タイヤは路面の温度が下がるとグリップが十分に得られなくなるというところが重要です。

冬用タイヤは雪対策だと勘違いしている人が多いように思います。

これも知らない人が多いと思いますが、雪道や凍結した路面をノーマルタイヤで走行するのは違法行為なんですよ。

東京都の場合だと、「東京都道路交通規則」の第2章 運転者の遵守事項等で、第8条(運転者の遵守事項)の第6項に次のように定められています。

【積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること。】

信州でも4駆だからとか、たまにしか乗らないからとノーマルタイヤで押し通す人がいますが、法に反しているとは知らないから出来るんでしょうね。

違法行為の前に社会の迷惑ですから、少なくとも気温が氷点下になる時期までに冬タイヤに交換するのがマナーですね。

2013年11月10日

・バッテリー寿命を伸ばす充電方法

リーフのバッテリーは、充電方法が寿命に影響することがわかっている。

日産が提供している情報だと。

・100%充電と80%充電を比較すると5年で約4%程度の違いがある。(80%の方が良い)

・充電回数は少ない方がよく、7、8割使用してから充電するのがベター。

組み合わせると、普通充電にて容量の80%まで充電して、残量が20~30%になるまでの使用、すなわち全容量に対して50~60%を利用する充電サイクルがバッテリーへの負担が少なくなるようだ。

これは、一般的なリチウムイオン電池の放電深度とサイクル寿命に関する資料からも裏付けられる。

下のグラフは放電深度がバッテリー容量の変化とサイクル寿命(充放電回数)に与える影響を表している。

ここで、充放電回数はすべて100%放電に換算した場合である。

バッテリー容量の低下80%までの範囲で、放電深度50%近辺がもっともサイクル寿命が長くなっている。

リチウムイオン電池は小刻みに充電したり、空になってから充電するよりも、全容量の50%強を消費してから充電する使い方が長持ちするということだ。

日産が推奨するバッテリーの使い方と符合する。

上図の元になっているのは下図のグラフです。

エジソンパワートップページ > リチウムイオン電池とは? > 放電特性に関して

このグラフを読み間違えて、放電深度が浅いほどサイクル寿命が長くなると誤解している人がいる。

同じ電力を得ようとすると、DOD20%ならDOD100%の5倍のサイクル数が必要だということを見落としているからだろうと思います。

また、下図は使う領域が寿命に与える影響を表している。

半分の容量を使うという条件なら、100%から50%まで使うよりも、50%から0%まで使った方がいい。

同じ容量を使うなら、満充電から使うよりも、空になるまで使った方が寿命が長いということになる。

「小形リチウムイオン電池の寿命特性 NTTバッテリー技術部長 市村雅弘氏」

これを拡大解釈すると、電池の容量に対して60%の電力を消費する場合、100%の満充電から40%まで使うよりも、ロングライフモードで80%充電してから20%まで使ったほうが寿命に与える影響が少ないと考えられる。

リーフの電池残量計はレッドゾーンの印のある2セグメントで20%以下を示していると考えられるから、ここに達する前ということになる。

結論としては、リーフのバッテリー寿命を延ばすには、ロングライフモードで充電して、電池残量計が2~3セグメントを目安に充電するのが適当だといえる。

ただし、バッテリー残量が減ってから急加速などの過大な負荷をかけると一気に発熱するようだから、おとなしい運転を心掛けることが前提条件です。

※一番下の資料は、コバルト系正極を用いたリチウムイオン電池に関するものであり、Ni-Co-Mn 系複合正極を用いたリーフの電池では異なる結果が出ることも予想される。

日産が提供している情報だと。

・100%充電と80%充電を比較すると5年で約4%程度の違いがある。(80%の方が良い)

・充電回数は少ない方がよく、7、8割使用してから充電するのがベター。

組み合わせると、普通充電にて容量の80%まで充電して、残量が20~30%になるまでの使用、すなわち全容量に対して50~60%を利用する充電サイクルがバッテリーへの負担が少なくなるようだ。

これは、一般的なリチウムイオン電池の放電深度とサイクル寿命に関する資料からも裏付けられる。

下のグラフは放電深度がバッテリー容量の変化とサイクル寿命(充放電回数)に与える影響を表している。

ここで、充放電回数はすべて100%放電に換算した場合である。

バッテリー容量の低下80%までの範囲で、放電深度50%近辺がもっともサイクル寿命が長くなっている。

リチウムイオン電池は小刻みに充電したり、空になってから充電するよりも、全容量の50%強を消費してから充電する使い方が長持ちするということだ。

日産が推奨するバッテリーの使い方と符合する。

上図の元になっているのは下図のグラフです。

エジソンパワートップページ > リチウムイオン電池とは? > 放電特性に関して

このグラフを読み間違えて、放電深度が浅いほどサイクル寿命が長くなると誤解している人がいる。

同じ電力を得ようとすると、DOD20%ならDOD100%の5倍のサイクル数が必要だということを見落としているからだろうと思います。

また、下図は使う領域が寿命に与える影響を表している。

半分の容量を使うという条件なら、100%から50%まで使うよりも、50%から0%まで使った方がいい。

同じ容量を使うなら、満充電から使うよりも、空になるまで使った方が寿命が長いということになる。

「小形リチウムイオン電池の寿命特性 NTTバッテリー技術部長 市村雅弘氏」

これを拡大解釈すると、電池の容量に対して60%の電力を消費する場合、100%の満充電から40%まで使うよりも、ロングライフモードで80%充電してから20%まで使ったほうが寿命に与える影響が少ないと考えられる。

リーフの電池残量計はレッドゾーンの印のある2セグメントで20%以下を示していると考えられるから、ここに達する前ということになる。

結論としては、リーフのバッテリー寿命を延ばすには、ロングライフモードで充電して、電池残量計が2~3セグメントを目安に充電するのが適当だといえる。

ただし、バッテリー残量が減ってから急加速などの過大な負荷をかけると一気に発熱するようだから、おとなしい運転を心掛けることが前提条件です。

※一番下の資料は、コバルト系正極を用いたリチウムイオン電池に関するものであり、Ni-Co-Mn 系複合正極を用いたリーフの電池では異なる結果が出ることも予想される。

2013年11月08日

・電池残量計を実測

すでに電池残量計と航続可能距離の一覧表を作ってみたが、日産の理論値を参考にしているので実情に沿っているかどうか疑問です。

MC後のリーフは電池残量を%表示するからわかりやすいが、MC前だと電池残量を知る術が用意されていません。

そこで、メーターに表示される航続可能距離と電費、電池残量計のセグメント数を記録して、分布を調べています。

電池残量(kWh)は航続可能距離(km)÷電費(km/kWh)で算出しました。

ロングライフモード(80%)で充電しているために11セグメントはデータを得る機会がほとんどないので欠損しています。

9セグメントと10セグメント、12セグメントは、主として充電後の表示です。

データ件数が十分ではないので、2セグメントや4セグメントでは範囲が狭くなっています。

概ね残量計のセグメント数と電池残量は直線的に比例していいることが確認できます。

メーターにクセがあるようで、各セグメントで電池残量の幅が異なっています。

特に10セグメントでは9セグメントの範囲をも含んでいます。

今後、データ数が増えるに伴って信頼度も向上すると思うので、グラフは定期的に更新する予定です。

現状でも、先日試作した電池残量と航続可能距離の一覧表(http://d.hatena.ne.jp/komachan/20131024/p1)とそれほど大きな違いはないようです。

季節の影響などもあるかもしれませんから、ボチボチ考察を続けてみようと思います。

MC後のリーフは電池残量を%表示するからわかりやすいが、MC前だと電池残量を知る術が用意されていません。

そこで、メーターに表示される航続可能距離と電費、電池残量計のセグメント数を記録して、分布を調べています。

電池残量(kWh)は航続可能距離(km)÷電費(km/kWh)で算出しました。

ロングライフモード(80%)で充電しているために11セグメントはデータを得る機会がほとんどないので欠損しています。

9セグメントと10セグメント、12セグメントは、主として充電後の表示です。

データ件数が十分ではないので、2セグメントや4セグメントでは範囲が狭くなっています。

概ね残量計のセグメント数と電池残量は直線的に比例していいることが確認できます。

メーターにクセがあるようで、各セグメントで電池残量の幅が異なっています。

特に10セグメントでは9セグメントの範囲をも含んでいます。

今後、データ数が増えるに伴って信頼度も向上すると思うので、グラフは定期的に更新する予定です。

現状でも、先日試作した電池残量と航続可能距離の一覧表(http://d.hatena.ne.jp/komachan/20131024/p1)とそれほど大きな違いはないようです。

季節の影響などもあるかもしれませんから、ボチボチ考察を続けてみようと思います。

2013年11月07日

2013年11月06日

2013年11月06日

・柿採りの高枝ばさみを修理

柿採り用の高枝切り鋏が故障。

ホームセンターの安物なので期待していなかったが、一年で没・・・。

分解して調べたら、長さを調整するためのピンが折れていた。

ハサミを動かす力を伝えるためのピンなのに驚くほど華奢な真鍮製だ。

交換に適したピンの持ち合わせはないので、鉄製のビスとナットで代用することにした。

ビスの頭やナットのでっぱりが邪魔になるから、やすりでギリギリまで薄くする。

うすくなったナットが外れないようにカシメる。

高枝切り鋏が伸縮する構造を知らなかったので、試行錯誤すること半日。

初期の数倍の強度になったと思います。

2013年11月04日

・気温と速度とリーフのバッテリー消費

MC前のリーフは暖房に多量の電力を消費する。

気温が0℃だとMC後のモデルに比べて二倍バッテリーを消費してしまう。

冬の遠乗りは、事前の下調べをしっかりしておかないといつも以上に不安なドライブになる。

シミュレーションをバージョンアップさせて、気温による暖房負荷を考慮した電力消費を予想できるようにしてみました。

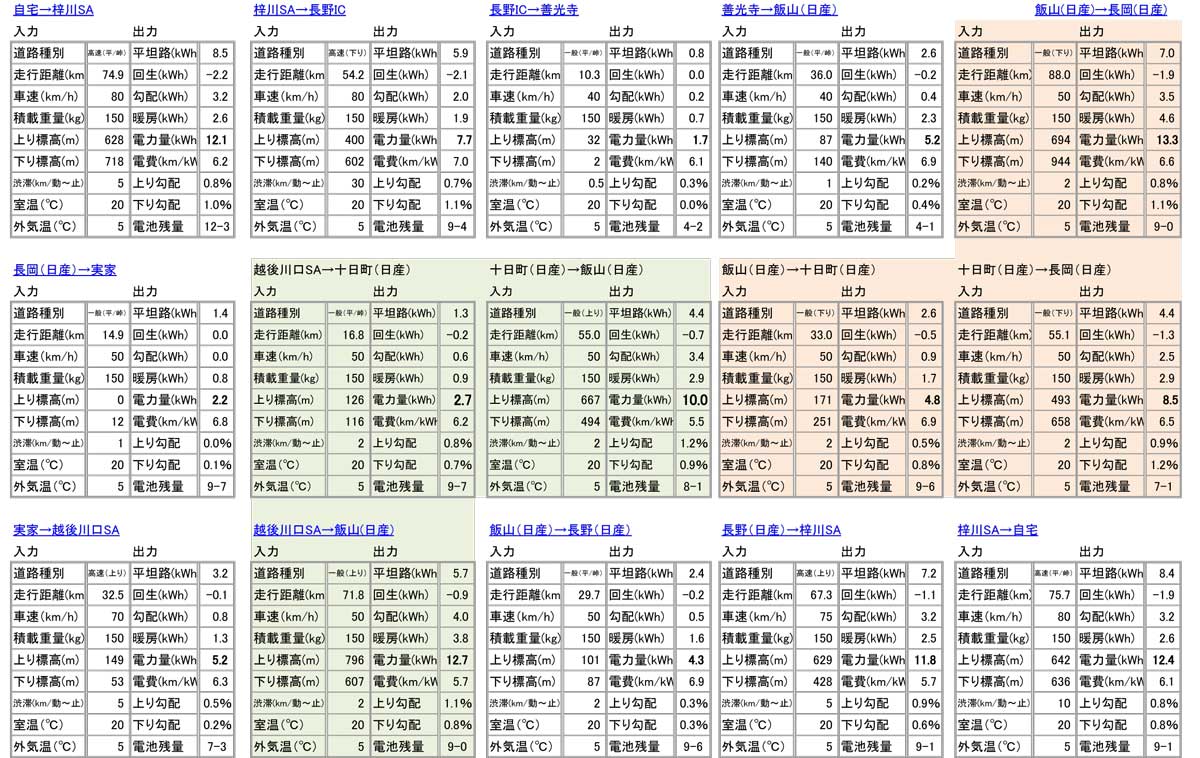

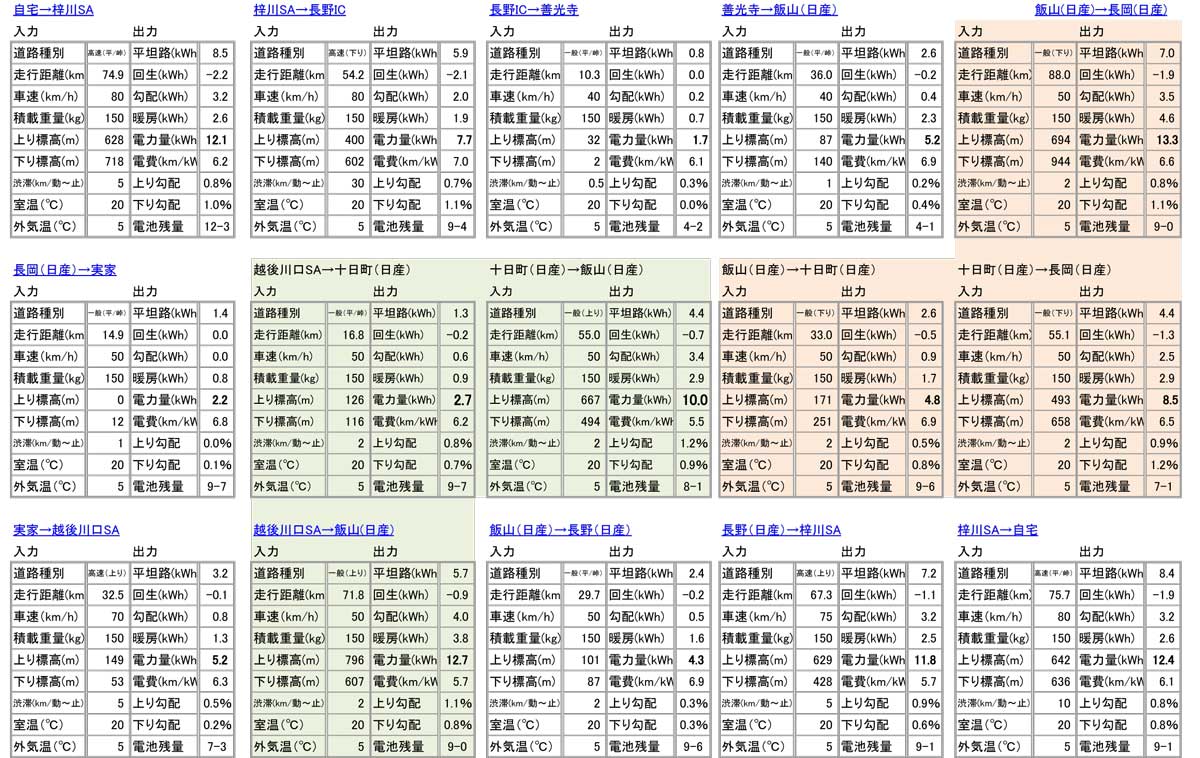

実例として、来月に新潟県の長岡市に出かけるので、全行程を予想しました。

途中の立ち寄り先は「善光寺参り」で、駐車場は普通充電器を設置している場所を利用する予定です。

※色付きの範囲は、走り切れるかどうか微妙な区間なので、危険回避出来るように普通充電を想定した場合。

電池残量は自動計算ではありません。

冬以外なら100kmを目安に充電するのですが、12月だと平地で75km、上りだと70kmがやっと。

しかし、数キロワットの補充で乗り切れる区間もあるので、急速充電がないからとあきらめる必要もない。

200Vの普通充電でも30分で1.5kWh補充できるから、電池残量計を1セグメント増やせる。

冬の1セグメントの価値は大きいですからね。

区間ごとのバッテリー消費に目安があると、その先に「行ける」「行けない」の判断ができるようになる。

例えば飯山(日産)から長岡(日産)の区間は、途中の十日町でバッテリー残量が7以上あればこのまま「行ける」

6以下になっていたら普通充電で必要なだけ補充することになりますが、7セグメントまで増えるだけの充電でいいから大した時間じゃない。

販売店でお茶をご馳走になるもよし、セブンイレブンでおやつを買い込んだり、隣のラーメン屋で腹ごしらえしてもいい。

ところで、シミュレーションしている時に気になったのが車速です。

気温差だけで暖房負荷を算出すると、速いほど通過時間が短くなるから暖房負荷が減ることになる。

でも、速度が上がれば寒さが増すのではないかと疑念が沸いてくる。

そこで、風速と体感温度の関係を参考にして、車速の影響も考慮するようにしました。

冬の走行実績がないので仮定条件での試算ですから、信頼性は高くありません。

実際に走って、試算と照合して精度を高めていこうと思います。

《バージョンアップ内容》

・暖房負荷

リーフに標準装備されている4kWのヒーターで外気温マイナス15度に対応できると仮定して負荷を算出する。

・車速

体感温度の計算はミスナールの改良計算式から湿度の影響を除外して算出する。

・転がり摩擦抵抗係数

冬期はタイヤの転がり摩擦抵抗係数が増えるしスタッドレスタイヤに換装するので、気温の低下1℃につき1%増えると仮定した。

気温が0℃だとMC後のモデルに比べて二倍バッテリーを消費してしまう。

冬の遠乗りは、事前の下調べをしっかりしておかないといつも以上に不安なドライブになる。

シミュレーションをバージョンアップさせて、気温による暖房負荷を考慮した電力消費を予想できるようにしてみました。

実例として、来月に新潟県の長岡市に出かけるので、全行程を予想しました。

途中の立ち寄り先は「善光寺参り」で、駐車場は普通充電器を設置している場所を利用する予定です。

※色付きの範囲は、走り切れるかどうか微妙な区間なので、危険回避出来るように普通充電を想定した場合。

電池残量は自動計算ではありません。

冬以外なら100kmを目安に充電するのですが、12月だと平地で75km、上りだと70kmがやっと。

しかし、数キロワットの補充で乗り切れる区間もあるので、急速充電がないからとあきらめる必要もない。

200Vの普通充電でも30分で1.5kWh補充できるから、電池残量計を1セグメント増やせる。

冬の1セグメントの価値は大きいですからね。

区間ごとのバッテリー消費に目安があると、その先に「行ける」「行けない」の判断ができるようになる。

例えば飯山(日産)から長岡(日産)の区間は、途中の十日町でバッテリー残量が7以上あればこのまま「行ける」

6以下になっていたら普通充電で必要なだけ補充することになりますが、7セグメントまで増えるだけの充電でいいから大した時間じゃない。

販売店でお茶をご馳走になるもよし、セブンイレブンでおやつを買い込んだり、隣のラーメン屋で腹ごしらえしてもいい。

ところで、シミュレーションしている時に気になったのが車速です。

気温差だけで暖房負荷を算出すると、速いほど通過時間が短くなるから暖房負荷が減ることになる。

でも、速度が上がれば寒さが増すのではないかと疑念が沸いてくる。

そこで、風速と体感温度の関係を参考にして、車速の影響も考慮するようにしました。

冬の走行実績がないので仮定条件での試算ですから、信頼性は高くありません。

実際に走って、試算と照合して精度を高めていこうと思います。

《バージョンアップ内容》

・暖房負荷

リーフに標準装備されている4kWのヒーターで外気温マイナス15度に対応できると仮定して負荷を算出する。

・車速

体感温度の計算はミスナールの改良計算式から湿度の影響を除外して算出する。

・転がり摩擦抵抗係数

冬期はタイヤの転がり摩擦抵抗係数が増えるしスタッドレスタイヤに換装するので、気温の低下1℃につき1%増えると仮定した。

2013年11月02日

・5kW+7kW

太陽光発電の移設工事がスタート。

架台が完成してから一年たってますけど・・・。

倉庫の屋根に載せてあった7kWを庭に移設して合計12kWになります。

空いた倉庫の屋根には28kwを新設する予定です。

年内が目標ですが、厳しいかな。

人手が足りないからと頼まれて、日雇いのパネル設置職人になりました。

段取りが判らないから戸惑いもありましたが、終わったら社長さんが「他でもお願いしたいのですがorz」だって。

自分ちのは地面すれすれにあるからいいけど、他は屋根ですよね。

慣れない仕事は危ないので、お断りしたいのですが。