2009年01月21日

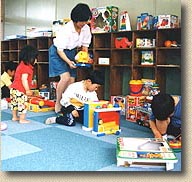

・おもちゃ図書館が閉館

駒ヶ根市の『おもちゃ図書館』が閉館した。

駒ヶ根市の『おもちゃ図書館』が閉館した。ボランティアで運営され、25年間こどもたちにおもちゃと戯れる楽しさを提供してきた同会の活動に敬意を払いたい。

駒ケ根市赤須東の市障がい者センター高砂園で、母親の子育て支援として毎月第1、第3火曜日の2回開いてきた「おもちゃ図書館」。

住まいが手狭な家庭には大変に重宝されていたようです。

最終日に3歳の子どもと訪れた母親は、昨年から通っているといい、「アパート住まいで、あまりおもちゃを買うと置く場所がなかったので助かっていた。子どももいろんなおもちゃで遊べてよかったのに―」と閉館を残念がっていたという(長野日報より)。

子どもと保護者の交流の場として、市が2003年に駒ケ根駅前ビルアルパに子育て交流支援室「きっずらんど」を設けたことで、同図書館以外に公的な母親の交流の場ができ、利用者が減少してきた。

しかし、同施設が05年度に有料化されてからは同図書館は増加傾向にあった。最近では平均10組が利用していたという。

中原前市政の「ハコモノ行政」の不備を補ってきた子どもたちへのソフト事業は、民間の有志がしっかりと支えてきた。

行政の不備を補ってきた有志の活動は、大変に有意義なものでした。

おもちゃ図書館には、少しばかり協力させていただいていたので、活動が終わってしまうことに一抹の寂しさがある。

駒ヶ根の子どもたちに、おもちゃを通じて楽しみを与えたいという活動の一端に寄与できたことを誇りに思います。

2009年01月20日

・薪ストーブと災害の備え

薪ストーブって楽だなと思うこの頃です。

薪ストーブって楽だなと思うこの頃です。薪が十分に用意できているからなんですが・・・。

部屋の暖房は薪ストーブだけです。

朝、火を入れると、後は時々薪を足すだけで暖め続けてくれる。

薪を無造作にストーブの中に放り込むだけで暖かくなるところが、タンクを持ってきてポンプを使って継ぎ足す灯油ファンヒーターなどと比べて楽だなと感じます。

灯油ファンヒーターの弱点は、電気がないと使えないところにあります。

昔ながらの反射型や円筒型の直接燃焼させるものを除いて、現在主流となっている暖房機はほとんどが電気に頼っている。

オール電化の住宅は、冬季の災害時には悲惨だろうな。

家を建てるときに、災害に遭遇した場合の対応力を考える人は多いと思います。

しかし、考える対象が家の耐震基準だったり、防火性だったりと、災害そのものへの住宅の耐久力に限られる。

震災で停電し、断水し、ガスも止まった状態で数日間を生き延びるための備えは対象外。

まあ、いつ起こるか分からない災害に備えなくても、来たときはあきらめると言われてしまえばそれまでです。

こういう考えの方が圧倒的に多いでしょう。

でも、そうやって無責任にしていると、結局は行政に頼ることになって、その負担がめぐりめぐって自分の懐に響いてくる。

それだったら、ロハスとも言われる自然に共存した生き方をしたほうが、気持ちも懐も豊かになるのではないだろうか。

災害に遭遇してガスや電気が無くなっても外で煮炊きできるようにするには、年末の餅つきが予行練習になる。

冬だったら暖房に困るので、薪ストーブがあれば田舎なら燃料の調達も何とかなる。

灯油は、田舎ほど入ってこないので当てにならない。

ストーブに薪を入れながら、災害のときに足りないものは何かあるかなと、時々シミュレーションしてみる。

唯一困るのが飲み水の長期的な確保だ。

短期間なら雨水が貯めてあるし、サバイバル用の浄水器でたいていの水は「ろ過」できる。

長引いたときのためには、太陽光発電と風力発電の電力で地下水を汲み上げるのがいいかな、なんて考えてみる。

2009年01月19日

・こどもの急な発熱にも慌てないで

冬はインフルエンザを筆頭に感染症の危険がウヨウヨです。

冬はインフルエンザを筆頭に感染症の危険がウヨウヨです。子どものいる家庭では、突然の発熱でオロオロすることも。

信州に引っ越してきた当日、引越しの荷物も届いていない新しい住処で、深夜に長女が発熱しました。

主な荷物は翌朝に届く予定で、手荷物しかもっていない状態ですから体温計すら持ち合わせていませんでした。

かぜ薬も無い、緊急当番医もわからない、インターネットもない、当時は携帯も無い。

ないない尽くしでできることといったら、子どもの様子を見続けて、適切な対応は何かを考えること。

幸い、うちの奥さんは保母さんなので最低限の子どもの病気への対処法は身につけている。

しかし、パニックになりかけているので落ち着かせるのがわたしの役割。

あの時は本当に困った・・・。

その点今は、いろんな面でサポートが手厚くなってきた。

子どもの様子がおかしくても、困ったときに助けになるサイトが用意されている。 ⇒ 子どもの救急 日本小児科学会

緊急なのか様子を見ていいのかが判断できます。

分からないからとりあえず救急病院へといったコンビニ感覚が小児科救急の現場を苦しめていることを考えると、医療を受ける側が適切な選択をすることは当然求められます。

子どもが大変なんだからといった親側の主張もごもっともだが、不要不急の患者で医者も大変なことを知っておくべき。

大変なのはお互い様なんだから、本当に大変なのか、大変だと思い込んでいるのか、自己判断することも大事です。

『こどもの救急』のはじめの言葉が重い。

このホームページには大きな目的があります。

それは、「小児救急医療受診者を減少させる」ことです。

おかあさん方にしてみれば、「こどもが病気になったとき、いつでもどこの病院でも適切な診断・治療が受けられるようにして欲しい」という思いがあり、この目的を疑問視する方もいるかもしれません。

しかし、小児救急医療は現在厳しい状況におかれており、ぜひとも、今すぐにおかあさん方にご協力いただきたいのです。

まずは現状を知ってください。そして、おかあさんご自身にできることを考えてください。

2009年01月18日

・麻生太郎は国家の反逆者

麻生政権は誰のために政治をしているんだろうかと疑問に思う。

麻生政権は誰のために政治をしているんだろうかと疑問に思う。財務相の諮問機関である財政制度等審議会の西室泰三会長は15日の総会後の会見で政府に定額給付金の撤回を求めた。

しかし、麻生総理は党本部で開いた全国幹事長会議で、定額給付金について「非常に効果がある。これだけはやり抜かなければいけない」と、審議会の意向を無視する方針だ。

また、国家公務員OBが出身省庁のあっせんで天下りを繰り返す、「渡り」を容認する政令では、首相本人がお墨付けの役割をかってでた。

さすがに自民党内部からも批判が噴出して、衛藤征士郎衆院予算委員長は17日の民放番組で、政令について「党行政改革推進本部としては、認めない」と語り、「渡りを認めない自民党提案による議員立法を用意する」と語った。

政府側が政令を撤回しない場合、今国会に「対案として撤回法案」を提出する考えを示した。

国民から見放され、知恵を貸してくれと頼んだ識者の意見も無視し、与党すらも政策に対立する。

四面楚歌とは、まさしく麻生政権を指すもので、麻生太郎による麻生太郎のための政府でしかなくなってしまっている。

日本政府としての存在価値はまったく無い。

選挙に勝てないからというだけの理由で解散総選挙を先延ばしすることで、国益がそがれても知らん振りするつもりのようだ。

麻生太郎の仲良しグループだけで孤立した政権が、他者である国民はさておき、自己のために居座る反逆者となっている。

日本にも国家反逆罪があったら、麻生太郎を告発できるのに。

2009年01月17日

・Aソ連型の97%がタミフル耐性

ショッキングなニュースです。

ショッキングなニュースです。◇ ◇

厚生労働省は16日、今冬流行しているインフルエンザウイルスを国立感染症研究所が調べた結果、11都道府県で採取したAソ連型ウイルス(H1N1)35株のうち34株(97%)が、治療薬タミフルに耐性を持つウイルスだったと発表した。流行している3種類のウイルスのうちAソ連型の患者は今冬2番目に多く、全体の約3分の1という。

ワクチンは有効と推測されるが、これらの患者にタミフルを投与しても、十分な効果が期待できない可能性が出てきた。

昨シーズンに日本国内で流行したウイルスの調査では、Aソ連型のうちタミフル耐性だったのは2.6%にすぎず、欧米などで既に高い割合で見つかっている耐性ウイルスが日本に本格的に上陸したことが裏付けられた。 =16日 時事通信=

◇ ◇

インフルエンザ患者の1/3で特効薬が効かない。(リレンザはあるが錠剤じゃない)

昨年の2.6%から37倍と飛躍的に耐性ウィルスが増殖したことになる。

ウィルスは治療薬の発達と並行して進化を続けているようだ。

インフルエンザが流行し始めたので、家にこもった穴熊状態になっていたほうが良さそうです。

**耐性ウイルスが見つかった都道府県

北海道 宮城 千葉 東京 静岡 三重 滋賀 大阪 兵庫 広島 山口

2009年01月16日

・イスラエルのガザ侵攻を非難する

イスラエルのガザ侵攻を非難する。

イスラエルのガザ侵攻を非難する。イスラエル軍の攻撃によって多数の子どもが犠牲になっている。

イスラエルの主張に正義があるかどうかとは無縁に、何の罪も無い無垢の子どもたちの命を奪う行為は許されない。

パレスチナとイスラエルの紛争の火種は紀元前にさかのぼり、宗教的な対立も加味されて遠く離れた日本に暮らすわたしにはどちらの言い分が正しいのか判断ができない。

しかし、千人を超える死者を出したイスラエルの攻撃は、いかなる理由があろうとも許されない。

国連施設に逃げ込んだ女性や子どもたちを攻撃して殺戮するイスラエルは、国際社会の規範を完全に逸脱してしまっている。

イスラエルの犠牲者は数十人程度と見られるが、戦禍の対比は適当ではないかもしれないがあまりにもかけ離れた犠牲者の差だ。

国連安保理が採択した即時停戦を求める決議にイスラエルは、即刻停戦に応じるべきだ。

見逃せないのは、イスラエルが「白リン弾」と呼ばれる非人道兵器を使用していると伝えられることだ。

白リン弾は大気中で酸素に触れると自然発火し、大量の煙と熱を出す砲弾だ。

煙が皮膚に触れただけで筋肉や骨にまで達するほどのやけどを負わせる残虐な兵器である。

イスラエル側は使用を否定しているが、人権団体などは目撃情報をもとに非難を強めている。

最新の報道によるとハマス側は停戦に向けて仲介役のエジプトと協議に入った模様。

イスラエルに提示された調停案には48時間以内の回答が求められている。

この先二日間でどれだけの犠牲者ができるのだろうか。

何人の子どもが犠牲になるのだろうか。

エネルギーの争奪が根底にあるのかもしれないが、子どもを犠牲に巻き込んでまで奪い合い、殺しあう両国民は非難されて当然だ。

事態は一刻を争う。

国際社会は、尊い人命が残虐に奪われている様子を見逃しにしてはならない。

国際社会の一員として日本政府にも毅然とした対応を見せてもらいたい。

**補足

国連人権理事会は12日、ジュネーブで緊急会合を開き、イスラエルによるパレスチナ自治区ガザ侵攻を非難する決議を賛成多数で採択した。

しかし、日本は棄権した。

今の日本政府が、大量殺戮をやめさせることよりも重んじたことは何か?

麻生内閣には人としての心が無い。

2009年01月15日

・水道管の凍結防止と節電

ここ最近の冷え込みで水道管の破裂が続発しているらしい。

ここ最近の冷え込みで水道管の破裂が続発しているらしい。伊那市では14日の午前中だけでも、水道管の凍結や破裂に関する問い合わせが18件寄せられた。

同市では、防止対策として

・凍結防止帯の電源が入っているか確認する

・普段使わない所は不凍栓を閉め水抜きをする

などを挙げている。

寒冷地の水道に凍結防止ヒーターと不凍栓の組み合わせは絶対不可欠。

どちらかが欠けるとかなりの確率で水道管破裂という最悪の事態を招きます。

凍結防止ヒーターをつけているから不凍栓はいらないと思っている人もいるかもしれない。

もし、停電になったらと問いかければ、その考えが浅はかだったと気がつくでしょう。

その凍結防止ヒーターですが、電気の消費量はかなりのものになります。

屋外の水道管の立ち上がりが4本の我が家では、ヒーター容量の合計は140ワット。

真冬日だと一日で3.4kwだから80円くらい。

一月だと2500円、シーズンにすれば1万円以上の電気料金を費やして凍結防止することになってしまう。

ヒーターにはサーモスタットが付属していて、だいたい5度以下になると作動する機能がついている。

しかし、水道管が凍結するのは氷点下になったときなので、ずいぶんと無駄な電力を消費しています。

そこで、節電器具の『節電太郎』を採用しています。

「ストップ温暖化すわの会」の資料によると、冬季の信州で実測した結果として平均で75%の節電効果が実証されています。

90%以上の節電を記録した例もあり、年間で一万円程度の電気料金の削減になるそうです。

節電器の実売価格からすると、シーズン半ばで元を取ってしまうから、投資効果はすこぶる高いといえる。

陽の当たらない北側に設置されている我が家の水道管はとっても凍りやすいので、節電器がかなり効いていると思われます。

その効果だと思うんですが、我が家の電気料金は季節変動がほとんどありません。

暖かくなる4月よりも3月のほうが電気使用量が少ないこともあるくらいです。

2009年01月14日

・長野県補正予算は道路族に

今朝は寒い!

今朝は寒い!毎朝の気温を測っている末娘によると氷点下11度だった。

寒いのは気温だけではなくて長野県の懐も、道路族にむさぼられて急冷されそうです。

長野県議会で58億円の補正予算が可決されました。

名目は緊急経済対策と謳われていますが、中身はちょっと違うようです。

財源は借金に当たる県債を30億7000万円追加発行して、財政危機をさらに悪化させてまで金をばら撒きたいものは何か。

村井知事の本性をご存知の方ならすぐにピンと来るでしょうが、予算の大半は土建屋に提供されます。

道路や橋、河川の整備など建設部関連の事業費が29億円とちょうど半分を占める。⇒信毎報道による

提案説明で村井知事が述べた、「消費の拡大、雇用の維持確保に向け、力を振り絞っていく」との言葉は偽りです。

「くらしの安定」は学校の耐震化や県有施設の地上デジタル放送への対応。

「雇用の確保」は、ジョブカフェ信州内に緊急雇用相談窓口を設置し、カウンセリングや職業紹介を実施

「生活者への支援」は、企業側の都合で離職・失業した人の生活資金融資に1億円を計上。

提案理由で述べられた主な事業は額にすればわずか数億円に過ぎず、目立たぬように虚飾された中身が予算の大半を占めているという、村井知事特有の偽装で形作られた補正予算です。

市町村や事業者負担を含む事業規模は71億9800万円となる大規模な予算執行が従来型の『年度末道路工事』に終始してしまうのはもったいない。

予算がつけられなくて困っている福祉や温暖化対策に思い切って配分することで、新たな雇用や産業を生み出したほうが二次効果が高いと思います。

時代の趨勢(すうせい)から落ちこぼれようとしている道路産業に多額の投資は適切ではない。

次世代型の産業に投資してこそ、緊急の経済効果が上がるというものだろう。

まあ、村井知事に効果的な予算の使い方を求めることは無駄だと県民の多くは悟ってしまっている。

県議会も今を乗り切ることに汲々としていて、先を見越す力はないようだ。

田中前知事を追い出したことで長野県はかなり時代をさかのぼってしまったが、国が支えてくれると信じた旧来型の借金財政までも復活させてしまった。

村井県政の4年間は、膨大な借金を抱えて投げ出すことになるだろうと思います。

田中降ろしのためだけにあった前回の県知事選の後遺症としてはあまりにも被害が大きい。

村井仁に投票した県民は、目先の利害(好き嫌い)で判断することしかできなかったので、今日の長野県の状態を想像できなかったんだろう。

しかし、まともな感覚を持っていれば今の状態は選挙の時にはっきり見えていたはず。

一部の利益のために存在する村井という人物がもたらす被害は、彼を知事にさせてしまった多くの長野県民の不徳の致すところです。

来年の夏には村井が逃げ出した後を誰かに託さなければなくなります。

できることなら残された一年半もリコールで村井を退陣させて長野県を救いたいところです。

2009年01月13日

・リニア迂回を長野県民は願わない

村井・長野県知事の本音は、リニア新幹線を迂回させることにあります。

村井・長野県知事の本音は、リニア新幹線を迂回させることにあります。本人の口から『迂回』という言葉が述べられているので、本論を捻じ曲げてでも思い通りにさせようとする意思が強固に現れています。

リニア新幹線そのものとしては直線ルートがいい事はわかっているが、長野県の中南部の一部の土建屋の意向を汲んで直線には断固反対する、ということだと思います。

知事は9日、別件で訪れた飯田市長を相手に、「迂回(う・かい)ルートという合意が形成されているのに、直線ルートと私に言えとは無理」と本音を発しました。

JR東海の葛西敬之会長が昨年末の記者会見で、リニア中央新幹線について「実現可能なのは直線ルートしかない」などと発言したことをめぐり「空中戦でやられてしまっている。基本的、具体的な議論がされていない」と不快感も示した。

知事は、実務者レベルでルートを協議すると言っていたはずなんですが、それはなんとしてでも迂回させることを意味していたんですね。

迂回させられるJR東海からすれば、はた迷惑な頑固じじいにしか写らないでしょうね。

長野県外の人たちから見れば、長野県民は自分勝手な人たちだと思われても仕方がありません。

でもちょっと待てください。

リニアを迂回させたいと活動しているのは、大多数の県民とは乖離した利権屋と土建屋などの、わずかなならず者に限られます。

その代表が、県知事の職にある村井仁だからといって長野県民の声を代表しているわけではないんです。

村井知事が一部の利権の代表だということは言葉に現れています。

飯田市長に対して言った、「ファンダメンタル、パーツ、コンクリートな議論がされていない」がそれ。

ファンダメンタル(根本的)、パーツ(部分的)、コンクリート(具体的)と報道では良心的に補足が加えられましたが、リニア新幹線の工事でパーツとして大量に消費が見込まれるコンクリートが根本的な問題であると言いたかったのではないでしょうか。

これを聞いた盟友の鷲沢・長野市長(セメント会社代表)は喜んだでしょうね。

村井知事にお願いしたいのは、今後リニアに関して発言するときには、県知事の肩書きを流用するのではなく、本来のセメント業界裏顧問としての肩書きを使ってもらいたい。

こうすれば、長野県民が誤解を受けずにすむと思います。

2009年01月12日

・伊那市長と市民が風力発電で対立

伊那市長の風力発電事業反対表明に対して、市民の半数が「不支持」としたことが報じられました。

伊那市長の風力発電事業反対表明に対して、市民の半数が「不支持」としたことが報じられました。12日の長野日報によると同社はアンケートで、伊那市長谷の鹿嶺高原周辺で民間事業者が計画している風力発電事業について市民の考えを聞いた。

同事業については2006年12月市議会で、小坂市長が事業への反対を表明。アンケートでは市長の反対表明について賛否を聞いた結果、「支持しない」が「支持」を上回った。

回答は事業に反対の意思を示す「支持」「どちらかといえば支持」は79人(35.3%)、事業に賛成の意思を示す「どちらかといえば支持しない」「支持しない」は110人(49.1%)。

市長の反対表明を「不支持」とする人の割合が約14ポイント上回った。

自由記述の意見では、「支持」とした人は「風力発電反対、南アルプス世界遺産への積極的な働きかけは高く評価する」「景観上、良くない」などを理由に挙げている。

「支持しない」とした人の意見では、「議会が事業推進を採択しているのに市長が反対するのはおかしい。地球温暖化防止のために必要」「市の財源となることは導入すべき」などがあった。

◇ ◇

地球温暖化を理解していないから一方的に風力発電に反対できるんだと思います。

温暖化防止に奮闘している市長なら、景観と自然エネルギーの重要性の狭間で悩みぬき、市のビジョンを示して判断すべき課題です。

伊那市の新エネルギービジョンは、ありきたりな補助金のための報告書に過ぎず、伊那谷のエネルギー事情を見通したものになっていません。

2012年までの温室効果ガス削減はもとより、将来的な温暖化対策は成り行き任せで、国から『何かやれ』といわれるまでは適当に予算をつけているに過ぎない。

ペレットストーブの普及に力を入れているようですが、普及型のペレットストーブの弱点を知らずに無意味な導入例もある。

例えばある学校の弓道場にあるペレットストーブ。

窓を開け放って吹きさらしとなった空間を暖房するには輻射熱の利用が効果的です。

一方、信州型ペレットストーブは基本機能が空気を暖めるだけなので、開放された空間に設置してもまったく効果がない。

設置したストーブ業者が無知なことが根本原因なんですが、ペレットストーブの普及を急ぐあまりに効果的な設置場所の検討がおざなりになっていることも考えられます。

弓道場を暖房するなら最上の手段は床暖房のはず。

バイオマス燃料を利用した輻射暖房というなら薪ストーブという手もある。

両者を組み合わせた韓国式のオンドルも検討に値する。

ペレットストーブの製造元も設置業者も暖房技術に対しては素人なので、こんな無意味なことが起きてしまうんだと思います。

当人たちはプロだと思い込んでいるから始末が悪い・・・。