2007年06月10日

・CO2最悪の想定超えるペース

化石燃料の使用による二酸化炭素(CO2)排出量は、2000年から04年にかけて年3・2%の比率で増加し、1990年から99年までの増加率1・1%に比べ急激に拡大していることが、米オークリッジ国立研究所と欧州、オーストラリアなどの国際研究チームの解析で9日明らかにされました。

化石燃料の使用による二酸化炭素(CO2)排出量は、2000年から04年にかけて年3・2%の比率で増加し、1990年から99年までの増加率1・1%に比べ急激に拡大していることが、米オークリッジ国立研究所と欧州、オーストラリアなどの国際研究チームの解析で9日明らかにされました。増加の要因分析では、発展途上国の人口増加や経済成長に加え、一定額の国内総生産(GDP)を生み出すために排出されるCO2の量(排出原単位)が世界的に増えていることが一因であることも判明。

研究チームは「排出量は気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の予想を超えるペースで増えており、地球温暖化に大きな影響を与えている」と警告しています。

さらに研究チームは、日本、米国、欧州、インド、旧ソ連圏諸国などのグループごとに、化石燃料使用によるCO2排出量や人口変化、GDPなどのデータを解析した結果、先進国の排出量が全体の77%を占めることも判明。

先進国に率先して対策を進める責任のあることがあらためて示されました。

日本は、目前に迫った京都議定書の削減義務「-6%」を達成する見込みがないにもかかわらず、2050年に現状から半減させるという無責任な国際公約を発表しました。

安倍政権の口からでまかせ政治の真骨頂だと思います。

2007年06月09日

・グッドウィルと村井知事の接点は

介護サービス最大手の「コムスン」に対し、介護事業所の指定が打ち切られる問題で、「コムスン」の事業所は長野県内に31ヵ所あり、このうち大半の25ヵ所が指定打ち切りの対象です。

介護サービス最大手の「コムスン」に対し、介護事業所の指定が打ち切られる問題で、「コムスン」の事業所は長野県内に31ヵ所あり、このうち大半の25ヵ所が指定打ち切りの対象です。利用者は1800人に上り、県内の介護事業所利用者全体の3.4パーセントにあたります。

一方、コムスンが、先月末までに県内にある9つの事業所を廃止していたことが、県の調査で明らかになりました。

コムスン側からは「全国的な事業所の再編に伴う廃止」と、県に説明があったということです。

国からの要請を受けた県は、コムスンの事業所を対象に指定の際の虚偽申請や、職員の水増しによる不正受給がなかったどうか調査中ですが、廃止された事業所を含め、これまでに調べた22事業所では、不正は確認されていません。

この問題で、村井知事は、不正に介護事業の指定を受けていたコムスンについて

県内ではコムスンの利用者から特段のクレームはきていない。県が4月末から行っている監査でもこれまでのところ不適切な事案は見つかっていないと述べました。

また、コムスンが同じグループの別の会社に事業を譲渡して継続する方針を打ち出したことについては

この別会社が事業所の指定を求めてきた場合県が認可するかどうかなど今後の対応については国や会社の対応をよく見た上で判断したいという考えを示しました。

さらに村井知事は「民間に任せればよいという最近の流れへの問題提起だ」という見方を示しましたが、

県が介護事業者への監査を強化すべきかどうかについては利用者の声を聞いて判断すると述べるにとどまりました。

コムスン問題で和歌山県知事は、「正義に反するから許さない」と毅然とした態度を示していますが、

村井知事は、様子を見ながら無難な対応を考えているようで情けない。

経済界に強力な地盤を築いたグッドウィルが親会社なので、自民党の村井仁との接点がなかったということの方が不自然です。

毅然とした態度を取れないしがらみがあるのではないでしょうか。

2007年06月08日

・アピタに田中康夫が来る

速報です。

速報です。明日(6/9)、田中康夫・新党日本党首が伊那に来るそうです。

場所は、アピタ伊那店で14:30からの予定。

「チームおでかけ日本号」という車があって、明日だけでも長野県内、山梨県内、愛知県内を遊説して回るらしいので、かなり忙しそうです。

南信は、諏訪と飯田にも立ち寄るらしいのですが、時刻は不明。

更新 17:42

遊説の予定の詳細がわかりました。

12:00頃 諏訪市 柳並公園(並木通り)

14:30頃 伊那市 アピタ前

16:00頃 飯田市 飯田駅前

2007年06月08日

・コムスン問題で知事の正義感に差

訪問介護の最大手「コムスン」は6日の厚生労働省の通知により、長野県内でも多くの事業所で、介護保険サービスを提供できなくなる見通しとなっています。

訪問介護の最大手「コムスン」は6日の厚生労働省の通知により、長野県内でも多くの事業所で、介護保険サービスを提供できなくなる見通しとなっています。「架空のケアマネジャーを置いていた」「不要なサービスをプランに組むよう指示された」。

県内事業所に勤務した人は、不適切な運営の実態や利益を優先する経営体質を証言。

利用者からは、自身の介護の行く末を心配する声が上がっているという。

コムスンの不適切な事業運営は、各地の自治体でも問題とされてきましたが、行政処分を逃れるために廃業届を出すなどの不当行為を繰り返していました。

朝日新聞 監査の数時間後に廃業届 コムスン、処分逃れ?各地で

コムスンの親会社であるグッドウィルが、コムスンを別の子会社にすり替える申請を出す動きに対して、地方自治体の対応が分かれています。

最も明確に拒否を打ち出したのは和歌山知事。

「脱法行為で正義に反する」と痛烈に批判しています。

一方、長野県は弱腰です。

「厚生労働省の詳しい方針が決まってから対応を考えたい。」

知事の正義感の差が現われていると思います。

2007年06月07日

・大型風力発電計画にアセス義務づけ

長野県は21日開会の6月県会に、風力発電の建設計画を、環境影響評価(アセスメント)の対象に加えるため、県環境影響評価条例の改正案を提出します。

長野県は21日開会の6月県会に、風力発電の建設計画を、環境影響評価(アセスメント)の対象に加えるため、県環境影響評価条例の改正案を提出します。アセスの対象規模は条例施行規則で「総出力1万キロワット以上」と定め、動物や景観、騒音、水質、低周波音など18項目にわたる評価を義務付ける方針。

一方、50キロワット以上1万キロワット未満の出力を持つ「中型」計画に対しては、新たに「ガイドライン」を設けて対応するとしています。

これまでの風力発電設備の評価は、業者による独自の環境影響評価と、山岳会や鳥類保護団体による反対運動のためのあら探しに二分されていました。

建設したい側と、建設を阻止したい側のせめぎ合いは繰り広げられるものの、地球温暖化対策と地域の環境保全のバランス感覚を伴った判断材料は示されてきませんでした。

今回、長野県がアセスを実施することで、当事者以外の県民に客観的な判断材料が提示される環境が整えられるのは良いことです。

風力発電設備に限らず新エネルギー設備は、押し並べて「必要悪」の側面を持っています。

原子力発電や火力発電に比べればかなりましだとしても、自然界に存在し得ない人工構造物の新設が与える影響は少なくありません。

しかし、交通事故で年間数千人の死亡者が発生しても自動車優先の交通社会が作られたように、多量のエネルギー消費を前提とした現代社会を維持していこうとするならば、バードストライクで何羽の渡り鳥が死ぬことになっても受け入れなければなりません。

エネルギー確保のために、人間以外の生物に深刻な影響を与えるのは人間のエゴだと思いますが、地球の資源を人間だけが大量に消費していること自体がエゴであります。

エネルギー多消費社会を享受しながら、山岳環境だけを論じる反対派の行為そのものがエゴに根ざしていると言えなくもありません。

安倍総理が2050年までに温室効果ガスの排出を半減すると言い始めましたが、2050年には地球温暖化で全生物種の4分の1が絶滅との国際調査報告が出されています。

さらに、各種金属資源の将来消費予測を実施したところ、 消費量が2050年までに現有埋蔵量の数倍を超えてしまう金属が多数あることが指摘されています。

地球環境は、人間のエゴによって危機的な状況にあることを前提として風力発電の問題も考える必要を感じます。

2007年06月06日

・高校生の献血 栄養足りず「不適」

**血液不足 危機的状況

**血液不足 危機的状況長野県内で血液製剤の在庫量が急減していた問題で、県赤十字血液センターは5日までに、「一時期の危機的状況は回避した」との見解を示しました。

5月に70%台にまで落ち込んでいた在庫量は、同日現在で100%余にまで回復。採血量が年間で最も少ない時期も過ぎ、事態は収束したもようです。

血液製剤不足をめぐっては、5月の連休明けからA、0型を中心に在庫量が激減し、安定供給のボーダーラインとなる70%を割り込む可能性が示唆されていました。

新年度開始当初で献血者が少ない時期だった上、手術が偶発的に重なったことから急減したとみられている。

事態を重くみた同センターは、企業や公共機関、献血登録者などを対象として積極的に献血を依頼し、5月中旬―下旬の間に在庫量は上下したが、同月末にほぼ正常化。

現在は、各血液型とも100%超の在庫量を確保している。

**高校生の献血は不適

関連して、高校生の献血が減っているらしい。

栄養不足などにより、献血の前に行う血液検査で「血液が薄い」と判断され、献血したくてもできない生徒が多いため。

献血を申し込んだ生徒の半数以上が、検査で「献血に不適」とされた高校もあるとか。

特に女子生徒に多く、県松本保健所は「ダイエットや偏った食事が影響している」と懸念を強めている。

私も献血は苦手です。

血圧が低いため(高い方でも100未満)だと思うのですが、採血に一般人の二倍以上の時間がかかる。

採血した後は立ちくらみがするし、血管も針を刺しづらいようで、失敗されることの方が多い。

こんな状態なので、最近はほとんどしてませんね。

お役に立てずにスミマセン・・・。

2007年06月05日

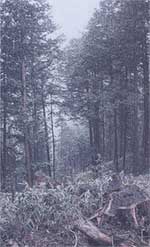

・天然ヒノキは誰のもの

木曽谷に広がる国有林の木曽ヒノキ伐採をめぐる記事が、先月14日の信濃毎日新聞に掲載されていた。

木曽谷に広がる国有林の木曽ヒノキ伐採をめぐる記事が、先月14日の信濃毎日新聞に掲載されていた。中止を求める環境団体と、天然林の更新を目的とする林野庁の主張が激しくぶつかり合っている。

木曽郡王滝村の国有林では、一辺25mほどに伐採される「群状択伐」が行われている。

森に光が通り稚樹が育つ環境をつくると、森林管理署では説明している。

伐った痕には地面に種が落ちて自然に育つ「天然更新」を待つことになるのだが、これには疑問があります。

伐採が問題視されている木曽ヒノキは「天然」なので、人工的に天然更新させること自体が間違っている。

さらに、専門家の調査によると、伐採後に次世代ヒノキが育っていないばかりか、伐採の対象になっているのは元気な木であったというのだ。

「天然更新」は建前で、本音は一般ヒノキの25倍の高値がつく木曽ヒノキの伐採によって得られる利益が目当て。

林野庁は、一兆三千億もの巨額の債務残高を抱えていることから、07-11年度に四万立方メートルもの木曽ヒノキ伐採を盛った木曽地域の森林計画をまとめている。

木曽地方ではかつて、豊富に伐採される天然ヒノキで地元の木材業が潤った時代がある。

しかし、天然樹木資源の枯渇が危惧されたことによる伐採減少で、最盛期の4割程度にまで事業者が減っている。

地元の産業と文化を守る必要も感じられるが、あくまでも前提は天然資源の存在に影響を与えない範囲に限定されるべきです。

三百年の歳月をかけて育った天然木曽ヒノキを一部の利益のために枯渇させてはならない。

森と林の違いは一般的に、天然が森で人工が林といわれています。

産業維持のためには、十分に活用されていない人工林を対象にすべきで、利益の高さから天然の森に手をつけさせる行為は制限すべきだと思う。

天然の森の管理は林野庁ではなく、環境省に移管すべき時代がやってきている。

林業のための樹木から、地球環境の担い手としての森林へ価値と役割が変わってきたことを国も認めなければならない。

2007年06月04日

・B-1GPソースかつ丼に偽りあり

B級ご当地グルメの日本一を決める「B-1グランプリ」は三日、静岡県富士宮市で二日間の日程を終え、駒ケ根ソースかつ丼会は二十一団体中八位と健闘しました。

B級ご当地グルメの日本一を決める「B-1グランプリ」は三日、静岡県富士宮市で二日間の日程を終え、駒ケ根ソースかつ丼会は二十一団体中八位と健闘しました。駒ケ根ソースかつ丼は、前日より二百食多い千五百食を準備し、一人二食までの販売制限にもかかわらず、三時間余りで完売する繁盛だったという。

報道によれば、

投じられたはしの目方総量で争った結果、駒ケ根ソースかつ丼会は八位だった。

下平勇会長は「結果よりも、ソースかつ丼のおいしさを二十五万人の来場者にPRできたことが一番の収穫」と胸を張った。

8位/21チームですから、健闘したと言っても良いでしょうが、気になることが多々あります。

今回提供されたソースかつ丼は、肉質も量も値段も、通常は食べることができないスペシャルだったからです。

他の参加者の対応がわからないので一概には言えませんが、会場では「特別価格の300円」で食べた人は、『安くて美味い!』と思ったかもしれません。

しかし、実際のソースかつ丼では、同じものが300円の破格値で提供されている店はありません。

大会規定では、ご当地B級グルメの定義は、

『身近にあって誰にでも親しまれる存在と解釈してほしいところです。』

と、されています。

身近な食堂では食べられない、n肉質まで変えられた親しみのない「別物のソースかつ丼」による成績なので、手放しでは喜べませんね。

大会参加を機に、出品したものと同じものをソースかつ丼会の店舗でメニューに加えないと、B級グルメの信頼を失ってしまうのではないかと思います。

2007年06月03日

・松岡前農水相はなぜ死んだのか

松岡農水相の自殺は、田舎者のブログにも取り上げたくなるほど、今の政治腐敗と直結しています。

松岡農水相の自殺は、田舎者のブログにも取り上げたくなるほど、今の政治腐敗と直結しています。自殺の真相に迫る立花隆氏の記事を読むと、国民の知らないところで、政治の闇の世界が展開していることを思い知らされます。

**松岡氏らの自殺を結ぶ「点と線」 「緑資源機構」に巨額汚職疑惑

松岡前農水相はなぜ死んだのか。

いまだにその死の真相は十分に明らかにされていない。

さまざまな情報がかけめぐる中で、ようやく大きな背景事情が見えてきたような気がする。

●「緑資源機構」関係者の相次ぐ自殺の謎

人間の最大の本能は、自己の生命を維持することにあるから、どんな苦境に追い込まれても人間そう簡単には死なないし、死ねないものである。

ところが、松岡前農水相をめぐっては、わずかの間に、それこそバタバタという感じで、合計3人の人が自殺している。

まず5月18日、地元後援会の元幹部、内野幸博氏が自宅で首吊り自殺。

次いで5月28日、松岡前農水相が自宅(議員宿舎)で、首吊り自殺。

翌5月29日、緑資源機構の前身、森林開発公団の理事をしていた山崎進一氏が、自宅マンションで飛び降り自殺。

この3件の自殺は、当然相互に関係があると考えられてしかるべきである。

謎の連続自殺を結ぶ糸は、緑資源機構の談合事件である。

5月24日、公正取引委員会から、すでに告発を受けていた林道をめぐる入札談合事件で、検察の特捜部が動き、発注側の機構の理事2名と、受注する土建業者側4名が逮捕された。

引用元記事→松岡氏らの自殺を結ぶ「点と線」 「緑資源機構」に巨額汚職疑惑

2007年06月02日

・浅川整備計画の欺瞞

浅川ダム計画に関して、貴重なご意見をいただきましたので、読者投稿として紹介します。

浅川ダム計画に関して、貴重なご意見をいただきましたので、読者投稿として紹介します。◇ ◇

日本の河川工学で認められている基本高水の計算方法は日本独特のもので、国際的基準を満たしていないと思われます。

特にモデル洪水群のサンプリング、基本高水の選択基準において統計的な検討が欠けていています。

最大の問題はモデル洪水群のピーク流量の最大値を基本高水に選択していることにあります。

結果的に基本高水は過大になりがちです。

国交省(長野県)は基本高水は過大であることには寛容ですが、過小になることを恐れているようです。

淺川で平成16年10月に23号台風襲来した際に、計画規模に近い降雨があったにもかかわらず、富竹水位観測所での実測流量は計算流量の1/5~1/6程度となりましたが、長野県はこれを基本高水が過大であるためとは受け取らず基本高水は安全サイドに決定されていて安心であると受け取っているようです。

基本高水が過大であるとすれば、外水対策としての穴あきダムは税金の無駄遣いになりますが、過小であることを恐れる長野県は新幹線用地を取引材料とする中流域の住民の意向を尊重するとして、しゃにむに穴あきダムを建設しようとしているのが現状です。

環境リスク学の専門家の手を煩わすまでもなく、治水安全度1/100、基本高水450m3/sが過大であることは明らかです。

問題は技術的な検討もせずに脱ダム宣言以来、淺川の治水対策が多くのしがらみのもと政治的な思惑で議論されてきたことです。

淺川流域住民は流域との関連で穴あきダム建設賛成・反対と主張して妥協点は見出せません。

大多数の長野市民は無関心であるか、長野冬季五輪のつけで穴あきダムの建設も止むを得ないと割り切っています。

県営ダムであり県税が投入されるにもかかわらず、県民の淺川の穴あきダムに関する関心は極めては低いものがあります。

田中前知事の脱ダム宣言も十分に技術的な検討を加えた結果出されたものではありません。

まず治水安全度1/100の基本高水を科学的に決定することから淺川の治水対策が始まるものであることを痛感しています。

田中前知事が向こう5年間に雨量、流量の正確な測定を行い、その結果を検討して基本高水の見直しもありうるとした政策を反古にすることなくとなく、治水安全度1/100、基本高水450m3/sの再検証を行うべきです。