2007年11月20日

・温暖化対策、今後20年の努力重要

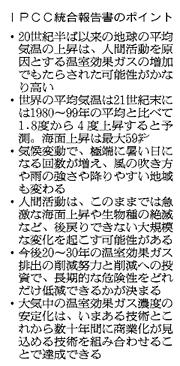

国連の「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」は16日夜(日本時間17日午前)、バレンシアでの総会で、地球温暖化についての科学的知識を広くまとめた統合報告書を承認しました。

国連の「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」は16日夜(日本時間17日午前)、バレンシアでの総会で、地球温暖化についての科学的知識を広くまとめた統合報告書を承認しました。報告書は、海面水位の上昇や生物種の絶滅などに関して後戻りのできない大規模な影響が表れる危険性がはっきりしてきたと新たに指摘し、「今後20~30年の努力がリスク回避に大きく影響する」と国際社会に対応を強く迫る内容となっています。

統合報告書は、今年に入って3度にわたって公表した分野ごとの作業部会報告書を横断的にまとめ直し、長期的展望などを追加している。

IPCCが6年ぶりに作成する第4次評価報告書の中核となり、温暖化問題で政策決定をするうえで最も重視される文書として、12月にインドネシア・バリ島で開かれる国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP13)をはじめ、京都議定書後の対策などを話し合う際の論拠になります。

今回の報告書では、特に温暖化の影響を受ける地域として、サハラ以南のアフリカや小島国などを例示。

作業部会段階では、被害をめぐる各国の思惑の違いからこうした記述は見送られていたが、差し迫っている危機を具体的にイメージしやすいよう盛り込んでいる。

途上国側の強い要請から、温暖化に適応していく必要性に力点を置いたのも特徴で、農業や健康、水問題などの分野で対策や資金・技術面などの課題を指摘した。

新たな知見では、「より少ない気温上昇でも予想以上の被害がもたらされたり、後戻りがきかない変化が突然起こる可能性が見えてきたりした」などと作業部会報告書以上に強い危機感を打ち出している。

気温上昇を低くするレベルで温室効果ガスの濃度を安定させるには「今後20~30年の削減努力と投資が大きな影響を与え、削減が遅れるとリスクが高まる」との踏み込んだメッセージを盛り込んでいる。

朝日新聞ニュース特集から引用。

2007年11月19日

・駒ヶ根市長選の構図

駒ヶ根市長選挙は17日の杉本氏の出馬表明を受けて、現在までのところ2名の候補で争われることが確定しました。

駒ヶ根市長選挙は17日の杉本氏の出馬表明を受けて、現在までのところ2名の候補で争われることが確定しました。現職の中原市長が自身の後援会組織をフル活用して、後継となる北澤氏を支援していることは市民の多くが知っています。

背後には、信金と建設業がついて、明らかな利権構造で駒ヶ根市を縛り付けていくことはあらためて言うまでもないこと。

すべての市民に平等に接することが臨まれる「市長」という立場を目指そうとする者が、有権者である市民に圧力をかけ、恐れをもって支配しようとする選挙戦術で勝ち抜こうとすることの是非が問われると思います。

一方の杉本氏は、前回選挙で田中前知事の支援を受けて立候補したのは事実です。

前回選挙のビラには田中前知事の顔写真が大きく掲載されていることからも明らか。

しかし、その後の知事選では、自身の市長選への影響を優先して村井陣営との距離感を天秤にかけたといわれています。

さらには、敗北の原因を特定の政党や市民団体にあったと考え、これらと縁を切る戦術に切り替えたと伝えられています。

市長を目指す者が市民のうちから「敵」を選び出し、排除に及ぶことの是非は有権者の厳しい選択が待ち受けていると考えられます。

正式な立候補までに、敵視した市民をも味方につけるほどの才覚を見せることができるか、市長としての器が試されているといえるでしょう。

駒ヶ根市長選挙の構図は、この先大きな動きが予想されています。

すでに表明した二名は、公平で平等な市民との対話ができなければ、大きな波に飲み込まれてしまいます。

すべての市民の代表となることを目指す市長候補が誰なのか、市民は自身の利得に目をくらませることなく、澄み切った目で見分けることが望まれます。

2007年11月18日

・薪とペレットあったかフェア

伊那市長谷の道の駅南アルプスむらで17日、「第2回薪(まき)とペレットあったかフェア」が始まった。まき作りに欠かせないチェーンソー講習やまき・ペレットストーブの展示・販売などを展開。灯油の価格高騰などで、住民の関心が高いという。18日まで。

伊那市長谷の道の駅南アルプスむらで17日、「第2回薪(まき)とペレットあったかフェア」が始まった。まき作りに欠かせないチェーンソー講習やまき・ペレットストーブの展示・販売などを展開。灯油の価格高騰などで、住民の関心が高いという。18日まで。市内を拠点に、間伐材の利活用やまき・ペレットの普及活動などに取り組む「薪の会」(山野勉理事長)が05年に続き、家庭に循環型エネルギーを取り入れるきっかけ作りになればと企画した。

初日は寒い1日で、会場に設けたまきストーブにまきをくべ、来場者が暖を取った。

長谷地域のまきストーブ導入率は13%と他地域に比べて高い。アンケート結果によると、導入の決め手は「環境を考えた」「山を持っているから」よりも「火の温かさにひかれた」が最も多かった。

発熱量は、ペレットが灯油のおよそ半分。発熱量を同じにした場合、価格からみて、ほぼ同じという。まきは、ペレットより発熱量は低いが、自分で間伐材などを調達すれば安くなる。

中山和文副理事長は「まきやペレットの地産地消で経済効果がある」と話す。

18日は、林業従事者をパネラーに迎え、森を語る座談会などがある。午前10時~午後4時半。

以上、伊那毎日新聞より引用。

2007年11月17日

・県下の全高校が再編の対象

長野県高校長会は県立高校の再編について、「ほとんどの通学区で、再編や統合を考える必要がある」とする意見をまとめました。

長野県高校長会は県立高校の再編について、「ほとんどの通学区で、再編や統合を考える必要がある」とする意見をまとめました。県立高校の再編については県教育委員会が、来年6月に「計画の骨子」を作成するため、高校長会に意見を求めています。

県高校長会の総会で了承された「中間まとめ」では、旧12通学区ごとの現状と課題が挙げられ、このうち8つの通学区では、少子化の進行から、「再編統合を考える必要がある」としています。

また残りの通学区でも、適正な学級数の検討や多部制や中高一貫などの新しいシステムを導入した学校づくりなど、何らかの改革の必要性を指摘しています。

高校長会では、来年1月に、県教委に見解を提出することにしています。

以上、SBC信越放送より引用。

2007年11月16日

・配線ミスで120億円が大破

愛知県豊山町の県営名古屋空港で航空自衛隊のF2支援戦闘機が離陸に失敗し炎上した事故で、防衛省事故調査委員会は15日、機体を制御する2種類の配線を逆に接続したことが原因だったとの調査結果を明らかにしました。

愛知県豊山町の県営名古屋空港で航空自衛隊のF2支援戦闘機が離陸に失敗し炎上した事故で、防衛省事故調査委員会は15日、機体を制御する2種類の配線を逆に接続したことが原因だったとの調査結果を明らかにしました。事故調によると、機首の上下方向の動きを感知するピッチ・レート・ジャイロと、機体の横回転の動きを検知するロール・レート・ジャイロの配線を逆に接続。

このため、離陸しようと機首を上げた際に、飛行制御するコンピューターが正しく認識できず、水平尾翼が異常な角度で上下した後急上昇。

機長が機首を下げようとして落下したという。

機体を整備していた三菱重工業小牧南工場の単純ミスで120億円の機体が大破し、炎上しました。

戦争に使う予算の膨大さが感じられる、ばかげた事故です。

全額を三菱重工が弁償するのは当然として、戦いのない社会を目指すことに予算を振り向けるよう、すべての人類が働きかける必要を感じます。

2007年11月15日

・下げるはずが上がる給料

長野県知事の給料が引き上げられる見込みとなりました。

長野県知事の給料が引き上げられる見込みとなりました。県特別職報酬等審議会は13日、知事の給料や県議の報酬を条例で定めた額から一律5%引き下げることなどを答申に盛りこむ方針を決めました。

答申案の知事の給料は月額128万3000円。現行の条例額より6万7000円低く、全国順位(10月1日現在)は11位から30位に下がる。

ただし、条例額を30%カットし、全国最低水準となっている現行額より33万8000円高い。

県議の報酬は月額80万8000円になり、現行条例額より4万2000円低くなるが、10%カットしている現行額から4万3000円上がる。条例額の全国順位は12位から26位に下がる。

副知事給料と議長報酬の条例額はともに104万円で、現行は20%カットの83万2000円。答申案ではいずれも98万8000円。副知事の退職手当は支給率を0・6から0・45に引き下げ、2995万2000円から2134万1000円に減額となる。

副議長報酬は条例額が91万円、現行は15%カットで77万3500円。答申案では86万5000円。

引き下げたはずが、実は上げられているという、まことに姑息なやり方です。

現状のカット額相当が引き継がれなければ、村井知事の取り巻きの懐を潤すための条例改正でしかありません。

実質的に引き下げられるのかどうか、県民の厳しい目が注がれています。

2007年11月14日

・なぜ森林税なのか

村井知事は13日、森林整備の財源に充てるため、来年4月に「県森林づくり県民税」を導入する方針を明らかにしました。

村井知事は13日、森林整備の財源に充てるため、来年4月に「県森林づくり県民税」を導入する方針を明らかにしました。個人、法人県民税の均等割額を独自に増額する超過課税方式で、年間の増額分は個人が一律500円、法人が均等割額の5%。

県民税の均等割額(年額)は現在、個人が千円で、課税対象は約110万人。税収増加は約6億8千万円となる。

県林務部によると、このうち5億2千万円を荒廃の目立つ里山の整備、1億4千万円を鳥獣害対策や松くい虫対策を行う市町村の支援に充て、2千万円は啓発に使う。

里山整備では、4億7千万円で森林組合などへの補助金を上乗せし、国庫補助と合わせた補助率を通常の約7割から9割ほどに引き上げる。

さらに、里山の境界を明確化したり、里山を整備するため所有者の合意をつくる取り組みの支援に4千万円を支出。1千万円で森林整備の人材育成を進める。

県庁で記者会見した知事は「(間伐は)先送りできない時期を迎えている。必要最低限の新たな財源をちょうだいし、特に手入れが遅れている里山の森林づくりに使いたい」と述べた。

どうして森林税だけを特別導入するんだ?

一般予算でやれば良いじゃないか。

どうして最もやりたいダム税を提案しないんだ?

理解が得られないから、一般予算をギリギリまでダム建設に投入して森林予算が足りなくなったから、特別税を搾り取るのが本音だろう。

村井を選んだ県民は自分たちの愚行の結果を思い知るべきだ。

2007年11月13日

・「ブルーギル持ち帰った」天皇陛下

報道によれば有害外来魚のブルーギルを日本に持ち込んだのは天皇陛下でした。

報道によれば有害外来魚のブルーギルを日本に持ち込んだのは天皇陛下でした。◇ ◇

天皇陛下は11日開かれた「全国豊かな海づくり大会」の式典で、外来魚やカワウの異常繁殖などにより、琵琶湖の漁獲量が減っている現状を述べられた上で、「外来魚の中のブルーギルは50年近く前、私が米国より持ち帰り、水産庁の研究所に寄贈したものであり、当初、食用魚としての期待が大きく、養殖が開始されましたが、今、このような結果になったことに心を痛めています」と心情を明かした。

宮内庁や滋賀県によると、陛下は1960年に米国シカゴ市を訪れた際、市長からブルーギルの寄贈を受け、水産庁の研究所に渡した。

県水産試験場は63年から64年にかけ、水産庁の研究所からブルーギルを分与されて飼育。72年まで研究対象にしていた。

77年発行の季刊誌「淡水魚」では、ブルーギルが滋賀県の養殖池から逃げ出し、琵琶湖に見られるようになったとの話が紹介されている。

当時、陛下から話を聞いた筆者は「殿下(当時)は残念に思われている御様子だった」と記しており、陛下は30年前から心配していたとみられる。

県漁連のパンフレットによると、琵琶湖では1990年にブルーギルが急増し、93年に大繁殖。

一方で、固有種ホンモロコの漁獲量は90年代後半から激減した。

嘉田由紀子知事は11日の記者会見で、「当時は食糧難。タンパク質を増やす、いろんな知恵を生みだそうとしていた」とし、陛下の言葉については「科学者としての天皇陛下の真摯(しんし)な姿勢をお示しくださったものと、大変な感激を持っておうかがいしました」と話した。

◇ ◇

※記事・写真ともに中日新聞2007年11月12日 夕刊

2007年11月12日

・ヒラリーが温暖化「80%削減」

米大統領選の候補指名レースで民主党のトップを走るヒラリー・クリントン上院議員は5日、温室効果ガスの排出を2050年までに1990年レベルから80%削減することを柱とする包括的な環境・エネルギー政策を発表しました。

米大統領選の候補指名レースで民主党のトップを走るヒラリー・クリントン上院議員は5日、温室効果ガスの排出を2050年までに1990年レベルから80%削減することを柱とする包括的な環境・エネルギー政策を発表しました。京都議定書後の国際的な温暖化対策の枠組みづくりでも米国がリーダーシップをとり、国際的な指導力を回復させるとしている。

「90年比80%削減」という目標は、米国で現在議論されている温暖化対策で最も厳しい水準となります。

米国の温暖化対策を引っ張るカリフォルニア州と同じ目標を掲げて「積極路線」を打ち出しました。

クリントン氏は地球温暖化と石油の海外依存を「われわれの世代が直面する最も大きな二つの課題」と指摘。

(1)企業に温室効果ガスの排出枠を割り当てて市場取引する排出量取引(キャップ・アンド・トレード)制度の創設

(2)自動車の燃費の大幅改善

(3)新エネルギーの開発研究への大規模投資

などを提案した。

また、中国、インドなどの途上国も含めたハイレベル会合を3カ月に1回のペースで開き、10年までに新たな削減目標についての合意を目指す、としています。

衆院選が間近となった日本のリーダーを目指す方は、地球温暖化にどのように取り組むのでしょうか。

2007年11月11日

・分け隔てのない教育環境を目指す

駒ヶ根市の教育環境に喜ばしいニュースが入ってきました。

駒ヶ根市の教育環境に喜ばしいニュースが入ってきました。駒ヶ根市の中原市長が引退を決意したところで、やっと分け隔てのない地域教育に目覚めたのかもしれません。

長野日報の記事が状況を的確に伝えています。

◇ ◇

県教育委員会から県伊那養護学校(伊那市西箕輪)の分教室設置を打診されていた上伊那の市町村は、上伊那広域連合正副連合長会で9日、駒ケ根市へ設置する方向を決めた。

同市は小学部を中沢小学校(同市中沢)、中学部を東中学校(同市東伊那)の空き教室に設置する考え。

関係機関は今後、養護学校保護者、両小中学校の地元、各議会などの理解を得て、来年4月の設置を目指す。

県内ではモデル的に設置した3分教室(東、北信)があるが、南信地区への設置は初めてになる。

分教室は、地域の子どもを地域で育てようと、県が養護学校、特別支援教育の地域化を図る中で、養護学校小、中学部、高等部の一部の教室を県、市町村立の学校内に設置する。

分教室に通う児童、生徒は、養護学校の計画、日課で学習し、必要に応じて養護学校での学習にも参加する。

分教室設置校との交流も計画的に行う。

分教室職員は養護学校から、障害の状況、児童、生徒数などを考慮し適正な人数を配置する。

障害の状況、通学距離など個々で事情が異なるため、本校、分教室のどちらに通学するかは各家庭が選択でき「学びの場の選択肢が広がる」(県教委特別支援教育課)。

さまざまな面で不安を抱える保護者もおり、養護学校等が学校選択について相談に応じる。

同養護学校の児童、生徒数は10月1日現在、172人(小学部63、中学部37、高等部72)。

1998年度の94人に比べ、ほぼ倍増している。

伊南地区は現在、小学部19人、中学部6人、高等部22人の合計47人(全校の27.3%)が在校。

遠距離通学のため、以前から分教室の設置を求める声が保護者有志からあったという。

同養護学校が今年度実施したアンケート調査などの結果、「分教室設置が全体的な要望になってきている」(県教委特別支援教育課)と判断した。

特別支援教育のセンター的機能を果たす養護学校は、分教室がそのサテライト的機能も有する。

障害者と健常者が共に助け合って暮らすノーマライゼーション、障害者と健常者が区別なく生活するインクルージョンの地域づくりへの意識高揚が期待される。

駒ケ根市の中原正純市長は「駒ケ根は県西駒郷が長い歴史を重ね、障害者の自立を促し、地域生活移行を積極的に進めてきた。

分教室設置は障害者福祉のまちづくりを将来にわたって創造していく上で有意義であり、大きな基盤になっていく」と話している。

中沢小、東中施設は、分教室設置のため改修等の必要はない見込み。