2011年03月17日

・放射能の危険性が低く見せられている

放射能汚染の被害は人体だけではなく、すべての生物に現れます。

放射能汚染の被害は人体だけではなく、すべての生物に現れます。特に、農産物への影響は、内部被ばくとの関係もあって神経質になってくると思います。

日本政府は、かなりすばやい動きを見せています。

◇ ◇

放射能に汚染された飲料水・食品規制へ 厚労省が基準値

2011年3月17日 朝日新聞

福島第一原子力発電所の事故を受け、厚生労働省は17日、放射能に汚染された食品の出荷や販売を規制する基準値を設け、全国の地方自治体に対し、検査するよう通知した。事故後、原発周辺の環境から放射性物質が検出されたが、食品の放射能汚染について規制する指標がなかった。

対象となる食品は、飲料水、牛乳、野菜、肉、卵、穀類など。放射性のヨウ素やセシウムなどについて検査する。通知は、全国の自治体を対象にしたもので、対象範囲や品目については限定しなかった。農林水産省や関係自治体と連携し、原発周辺で出荷の多い農産物などを中心に生産段階での監視も進める。

◇ ◇

政府の対応が早いのは良いのですが、あまり大げさにやると被災地の農産物が風評被害を受ける恐れがあります。

民主党政権は福島原発の対応の遅れを見ても分かるとおり、原子力への理解が深いとはいえません。

その一例が、枝野官房長官の記者会見でありました。

枝野幸男官房長官は16日午後の記者会見で、文部科学省が福島第1原発から約20キロ離れた福島県浪江町で実施した調査で高濃度の放射線量が測定されたことについて「直ちに人体に影響を及ぼすような数値ではない。365日24時間、屋外にいたら問題が出るかもしれないレベルだ」と述べたという。

調査では、1時間当たり最大330マイクロシーベルトの放射線量を観測していました。

一般公衆が被ばくを許容できる放射線は一年あたり1ミリシーベルトと定められています。

浪江町で測定された放射線量なら3時間で『年間許容限度』に達します。

官房長官が言うように365日24時間被爆したら2.9シーベルト(ミリでもマイクロでもない)に達します。

被爆した約50%が死亡する値です。

この値をさして「問題が出るかもしれないレベルだ」というのは、揚げ足取りのレベルではないですよね。

官房長官は、日本の原子力行政において国民の健康に問題がないとの定めをご存じないようです。

もし、知っていて無視しているなら、国民への裏切りに値します。

原発事故で国民に過度の動揺を与えないようにとの配慮だったとしても、官房長官の口からデマが発せられては国の発表の信頼性に著しく影響が生じてしまいます。

大本営発表を信頼しなくなります。

国や原子力の専門家たちが自信を持って決めた尺度で危険性を国民に伝える覚悟が求められます。

**本日の発電量 58.7kwh

-第一発電所 25.7kwh

-第二発電所 32.9kwh

にほんブログ村

2011年03月17日

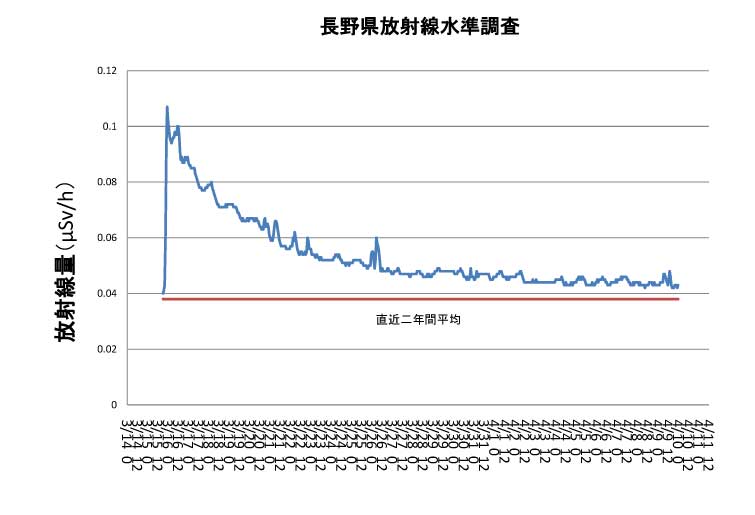

・長野県の放射線(放射能)水準

長野県(長野市)の放射線情報です。

3月15日の夜から急激に放射線濃度が上昇しました。

その後は、なだらかに低下していますが、所々で値が高くなるのは降雨の影響があるようです。

放射線濃度が急上昇したのは、福島原発周辺の風が海から陸へ吹いていたために、北信地方へ放射性物質を運んだためと考えられます。

その後は、原発周辺では幸いなことに陸から海に風が吹いているので、長野の放射線濃度が低下していると推察されます。

現場周辺の風向きで各地の被害が変化するので、天気予報には注意が必要だと思います。

一般公衆が受ける放射線の量は1年間で1ミリシーベルト(1000マイクロシーベルト)までと定められています。※1

一時間あたりに換算すると0.114マイクロシーベルトに相当しますが、24時間、365日屋外いることはありえないので、一日に8時間程度屋外で作業される方なら0.5マイクロシーベルトが制限値の目安になります。

現状は、直ちに健康に影響が出る数値ではありませんが、推移に注意が必要です。

南信の状況 3月17日(木) 測定値(μSv/h)

飯 田 市 (飯田合同庁舎) 時間 12時 0.04

伊 那 市 (伊那合同庁舎) 時間 14時 0.03

木 曽 町 (木曽合同庁舎) 時間 15時 0.06

***※1 国際放射線防護委員会(ICRP)が勧告する、一般公衆がこれ以上被ばくしてはいけないという限度

一般公衆の被ばく限度は1年間あたり1mSv です。

人は普通に暮らしていても1年間に平均2.4ミリシーベルトを浴びるが、それに加えて浴びる年間許容限度が1ミリシーベルトです。(医療目的の被曝は含まれない)

ただし、この線量の被ばくが安全だというわけではありません。

「10万人がそれぞれ1mSv 被ばくすると、その中から放射線によるがん死が1人から37人の割合でが発生する」と計算されています。

計算の仕方によってこのように大きな違いがありますが、ICRPでは1万人に0.5人という数字を採用しています。

安易に危険だ安全だと決め付けるのではなく、放射線量とそれによって生じるリスクを的確に判断することが必要です。

**関連記事

・放射能の危険性が低く見せられている

・放射能の危険性が低く見せられている 2

2011年03月17日

・福島原発事故 放射線の生活基準

福島原発から放射線が全国に飛散していることに東京を中心に不安が広がっている。

福島原発から放射線が全国に飛散していることに東京を中心に不安が広がっている。国の安全感覚に国民が疑念を抱いているからだ。

さらに混乱しているのは、屋内退避指示が出ている福島原発を中心とした20kmから30kmの地域だ。

屋内で退避しろということで支援物資はもとより、物流などの屋外作業に支障が出ている。

屋内退避地域に支援物資を届けたくないという運転手が出てくるのは心理的には理解できる。

しかし、支援物資が滞留することで生じる生命の危機を考えれば避難地域の指定を見直さなければならない。

この矛盾した事態を打開するのは政府の責任だ。

自治体も連携しなければならない。

福島県のHPにある屋内退避の項目には、『● 屋内に入り、外出しないでください。』と明記されている。

これでは、対象地域への搬入に物流業者が二の足を踏むことになる。

原子力安全技術センターでは屋内退避を下記のように定義している。

●屋内退避

原子力災害発生時に、一般公衆が放射線被ばく及び放射性物質の吸入を低減するため家屋内に退避することをいう。

屋内退避は、通常の生活行動に近いこと、その後の対応指示も含めて広報連絡が容易であるなどの利点があると同時に、建家の有する遮へい効果及び気密性などを考慮すれば防護対策上有効な方法である。特に予測線量が大きくない場合には、住民の動揺、混乱などをもたらすおそれの高い避難措置よりも優先して考えるべきものである。

原発の安全性を過信した原子力防災指針が実態に合わないのであれば、危機管理に即応するために柔軟な対応が求められる。

個人的には、各地の放射線のモニタリング(観測)数値をこまめに発表し、安全基準と照らし合わせてリスクのレベルを国民が判断できるようにしてもらいたい。

安全か危険カの二者択一ではなく、安全性と危険性の幅の中で、それぞれが置かれた状況が判断できる客観的な指標が欲しい。

放射線の安全基準では、放射線業務従事者は、5年間で100ミリシーベルト(年平均20ミリシーベルトに相当)かつ1年間の最大50ミリシーベルトとなっている。

12日午前、福島原発1号機では炉内の圧力が高まり、弁を開いて中の空気を抜いたが、作業は被ばくの恐れで順調にいかず、決死の覚悟で作業に当たった職員がようやく成功させた代償は106・3ミリシーベルトの被ばくだった。

この時点の安全基準の二倍の被ばく線量を受けた職員は、病院に救急搬送された。

15日、福島第1原発で作業にあたる人の被ばく線量の上限について、「100ミリシーベルト」から「250ミリシーベルト」に引き上げられた。

2.5倍に引き上げられたのだが、5年間の積算値あり、かつ一年間の最大はその半分であることが正確に報道されていない。

すなわち一年間には125ミリシーベルトが上限である。

12日に被曝した職員は基準値以下ということになるのだが・・・。

高濃度に汚染された福島原発の作業員は、被ばく線量が基準値に達したら現場を離れなければならない。

次に現場に入れるのは一年後だから、交代要員が必要になる。

福島原発の人員が発表されることがあるが、現在何人で、これまで延べ何人であるかが重要だ。

こうした現実を踏まえて、放射能汚染と安全の確保に対する確かな対応をとるための生活基準の公表が早急に求められていると思う。

**関連記事 朝日新聞

*** 放射線量、10都県で平常時の上限超す 16日夕まで

文部科学省は16日、同日午前0時から午後5時の間に、全国の都道府県の定点で測定された大気中の放射線量を公表した。茨城県や栃木県などの10都県で、過去の平常時の上限を超えた値が測定された。福島県からはデータが届いていない。15日夕までの段階では埼玉県、千葉県、東京都など1都7県で平常時の上限値を超えていた。それ以後に宮城、山形、長野の各県などが上限値を超え、15日に上限値を超えていた山梨県や静岡県、東京都などで測定値が一時下がるなど値は揺れている。

*** 『米国民へ原発80キロ圏内から退避勧告 米大使館』

在日米大使館は17日未明、日本に滞在している米国民に対し、福島第一原発の半径80キロ圏内からの避難を勧告した。避難が困難な場合は、屋内に残るようにとしている。

*** 米軍、原発80キロ以内に立ち入り禁止 国防総省

米国防総省のラパン副報道官は16日、東日本大震災の救援活動にあたる米海軍などの要員に対し、福島第一原発の半径約80キロ以内への立ち入りを禁止したことを明らかにした。「救援活動に際しての米兵の安全を確保するため」としている。国防総省は、航空機を運用する兵士らには、同原発から約112キロ以内に近づく際は、ヨウ素剤を服用することを義務づけた。

*** 在日英市民「東京などから退避検討を」 英外務省

英外務省は16日午後6時(日本時17日午前3時)すぎ、日本にいる英国人に対し、東京と東京の北部からの退避を検討するよう呼びかけた。ジェレミー・ブラウン外務副大臣は英BBCテレビに「福島原発の状態悪化や、食料、交通、通信などインフラが混乱する恐れがある」と説明。日本にとどまる場合はバスや鉄道で西部や南部に移ることも考慮するよう助言した。